黒澤明が90分でスッキリまとめた、東宝プログラムピクチャー的傑作!

黒澤明『椿三十郎』

ちょうど、黒澤明がアカデミー賞の名誉賞を受賞し、『七人の侍』がリヴァイヴァル公開してから、東宝が漸次黒澤明の監督作品をVHSでレンタル/販売を開始した時期が高校生の頃で、彼の作品はほとんどレンタルビデオで借りて見ました。

それから、黒澤作品はDVDは映画館で何度も見たものです。

とにかく、明快でダイナミックな娯楽作品にその才能を爆発させていた監督ですが、とりわけ、『用心棒』、『椿三十郎』という、三船敏郎演じる名無しの浪人を主人公にした二部作は、とりわけ感銘を受けました。

黒澤、三船のコンビの極点は何と言ってもこの2作に尽きると思います。

コレ以外にも黒澤明に見るべき映画は大変多いですが、黒澤明をまだ一作も見た事のない方には、迷う事なくコチラをオススメします。

作られた順番は『用心棒』→『椿三十郎』という順番ですけども、別にどちらから見てもよいと思いますが、本論は面白さを考えるというよりも、久々に『椿三十郎』を見直して見た事でいろいろと気がついた事があったので、それについて書いてみたいと思います。

さて。

今更のように思いますが、この作品は1つの勧善懲悪作品ですけども、悪役が使いまわされています。

すぐに気がつくのは仲代達也ですけども、志村喬、藤原釜足もそうなんですよね。

悪党4人組を茶室で一挙に見せるといううまさ。悪党たちの人間の小ささを絶妙に演出してます!

あと、面白いのは、『椿三十郎』で藤原、志村、仲代、清水の4人組に拉致されてしまう城代家老の伊藤雄之助の奥方役が、なんと、入江たか子なんですよね。

この2人の醸し出すのんびり感が生み出すオフビートが素晴らしいですね。

溝口健二『瀧の白糸』で主演を演じた事で有名な女優ですが、実はこの頃はほぼリタイア状態だったんです。

恐らく、黒澤が頼み込んで出演してもらったんだと思いますが、特に三船との絡みで絶妙なコメディエンヌを演じておりまして、それでいて、実は、「椿三十郎」をものすごい剣客である事を一瞬で見抜いてしまうような慧眼の人であり、要するに、『椿三十郎』の中で、城代と並んで人格者になっています。

そういえば、黒澤作品にかなり一貫しているのは、年長者がエラく、若者はそそっかしくて、思慮に欠ける存在として描く事が多いんですが、そこに、異分子のような三船を放り込んだ事のギクシャクさを『椿三十郎』ではやりたかったんでしょうね。

このような三船以外が全員ボンクラという構図をそのまんま絵にする構図は今見るとちょっと図式的な気がします。

それは、前作『用心棒』で、宿場町のヤクザの抗争を剣と合理的思考で一望打尽にしてしまうという圧倒的な強さを見ていると、尚更おかしいわけですよね。

『用心棒』は2つのやくざの勢力の構想をかなりデフォルメされたセットの中で繰り広げている、かなり不思議なアクション時代劇ですが、故にキャラクターもかなり黒澤らしいデフォルメがコッテリとつけられていて、しかも、コレを名キャメラマン、宮川一夫が、ゴロンゴロンとした存在感と奥行きのある撮影で撮られていて、本当に大きな映画なんですよね。

宮川一夫を惚れ惚れするような絵が連発する『用心棒』はもうそれだけで大傑作です!

それに対して、『椿三十郎』はとても小ぶりでB級とは言いませんが、プログラムピクチャーのような手際の良さ、時間と空間の巧みな省略が面白く、故に構成力とか脚本の頓知力で勝負している作品で、見ていると時代劇というよりも、ほとんど現代劇に見えます。

とある藩の騒動にたまたま巻き込まれてしまう下りが驚くほどの省略法で表現されている冒頭の、「あっ、もう三十郎は事件に巻き込まれちゃってるんだ!」と見る側を一気に惹きつけてしまう旨さは、黒澤作品の中でも白眉の1つではないでしょうか。

しかし、この作品にはちょっとした構造的問題がある事にも気がつきました。

『椿三十郎』は若侍たち(若大将シリーズの加山雄三と田中邦衛がいるのが笑えます。黒澤はワザとやっているのでしょう)の集団主義、非合理主義、カミカゼ精神を揶揄する、合理主義のキャラクターとして描かれているのですが(コレは『用心棒』も同じです)、実はもう1人の合理主義者が藩の陰謀を悪事とわかって積極的に利用する、最大の悪漢、仲代達也もそのようなキャラクターなのです。

若大将と青大将を使っているのは、多分、ギャグだと思います(笑)この後、三船、加山は『赤ひげ』で本格的にタッグを組みます。

小林桂樹も社長シリーズでの常連ですよね(笑)

仲代は悪事のブレーンである、清水将夫演じる大目付の右腕なのですが、実は、この大目付にしても陰謀の首魁である、次席家老の志村喬にしても国許用人の藤原釜足にしても、まるっきり小物の悪党である事を見抜いているのです。

この2人の会話シーンは隠れ名場面ですね。

つまり、彼らを隠れ蓑にして、藩政を仲代が自ら動かし、やりたい放題やる。という算段なのですね。

コレに三船を誘い入れようとすらするんです。

『用心棒』では、仲代はキレ者だが、やや一匹狼ヤクザ役を演じていましたが、悪人としての程度はそこそこです。

しかしながら、『椿三十郎』は政治権力内部に入り込んでコレを巧みに利用していこうという、かなり本格的な悪党です。

しかも、自分が悪党である事を自覚してすらいるんですね。

もう古典作なので、別にネタバレも何もないですけども、仲代の野望は三船の小芝居で打ち砕かれますよね(笑)。

ただ、この2人の合理主義、組織を利用して外観上はそこそこの出世をし、内実を握るという考えと、徒党を組まない徹底した個人主義に貫かれた合理主義の対決は、むしろ、この対決では未解決なんです。

何しろ、頓知ですからね、陰謀が打ち砕かれるのが(笑)

しょうがないんで、最後は2人の決闘にするんですけも、それは合理主義とはなんの関係もなく、単に僅差で三船が仲代を斬殺した。という事実にすぎません。

しかし、その一瞬の剣戟(何の打ち合わせもなく行われた事によって起きた、血が大量に吹き出すぎたしまった事をそのままOKテイクにしてしまったものですね)が余りにも衝撃的/笑劇的なので、それがどこかに飛んでいってしまうんですね。

それは、宮崎駿『風の谷のナウシカ』が何も問題を解決していないのに、トンデモな奇跡を主人公がしでかしてしまい、そっちに全部持っていかれる事にどこか似ている気がします(この映画のテーマは腐海の謎とそれを踏まえて如何にして世界を救済するのか?の問題だったはずです)。

なので、『椿三十郎』で結局、立ち上ってくるのは、仲代に僅差で勝利した三船の凄さなのではなく、あの城代夫妻の人格者ぶりが一番すごいのだ。三船や仲代のような抜き身の刀のような生き方はダメなのだ。という事でしかなくなってしまうんですね。

で、身も蓋もない結論なので、三船は江戸時代にはなかった「あばよ!」という捨て台詞をいって、なんと、現代に一緒にジャンプして強制終了させるという、剛腕な終わり方なのだと思います。

思えば、『用心棒』における三船の前近代の象徴である刀と近代の象徴である仲代の拳銃が、コレまた、三船の頓知が発揮された奇襲で敗れるという剛腕を発揮した黒澤明ですので、まあ、どっちもどっちです。

黒澤明の中に恐らくは近代的合理主義と前近代的な家父長制的な世界、あるいは、少年マンガみたいな気合いとか根性の末に出てくる頓知とか奇跡みたいなモノの相剋があって、それがこのようなものすごいダイナミズムを生んでいるのでしょうね。

何かも整合性の取れた世界なんて、実は面白くなかったりもしますし。

娯楽映画はあらびきぐらいが面白いのです!

小津安二郎はホントに一貫した作家ですよね!

小津安二郎『大人の見る絵本 生まれてはみたけれど』

ジワジワくるタイトル(笑)

2023年に4Kデジタル修復がなされ、リバイバル公開されたものをようやく見ました。

昔、銀座にあった名画座の並木座で、かなりダメージのあるフィルムでの上映で見たのが最初でしたけども、お客さんが何度も笑ってました。

今回、早稲田松竹で見たんですけど、今回は笑い声は一度も聞こえなかったですねえ。

1933年という、満州事変が起こってから撮られた映画で、小学校の教室に「爆弾三勇士」と書かれた額が飾られていて、今見るとギョッとしますね。

コチラはホンモノの爆弾三勇士。1932年に起こった第一次上海事件で3人の上等兵が爆弾を抱えて亡くなったのですが、それによって戦線がひらけたとされていますが、現在の研究では疑義も示されています。

小津が得意とする、「子供の視点モノ」の最高傑作ですけども、改めて見てみますと、小津の一貫して見えてくる、かなり冷徹な視点、そして、軍隊というものへの反感がよくわかる作品であり、「太郎ちゃんのお父さんとボクたちのお父さんはどっちが偉いんだ問題」は、ある意味、とても残酷です。

ボクのお父さんはエラい人なの?

この内容を「大人の見る絵本」としている所に小津のブラックユーモリストの才能が爆発しております。

しかし、こんなテーマを内包しつつ、案外、サラッと見る事ができるのは、主演の兄弟である、弟役である、突貫小僧(青木富夫)の余りの素晴らしさが、本作をコメディとして秀逸なものにし、しかも、同時に実に難儀な「エラい人問題」、ひいては資本主義とは何であるのか?会社とは?権力とは?という事を、難解な学術書よりも切実に伝えていると思います。

突貫小僧の才能が遺憾なく発揮された傑作です!

コレより前に、岡田時彦を主演とした、「昭和恐慌映画」を小津は撮っており、やはり、当時の日本の大変な不景気を主人公を通じて描いていて、これはこれで大変素晴らしいのですが、本作は不景気こそ描いてませんけども(むしろ、主人公の父親は、当時の東京市のサラリーマンとしては、かなり良い地位です)、誰にとっても胸に迫ってくる、とりわけ、お父さんにはなかなか痛烈な映画です。

当時は家長として、完全に家族の経済を握っている存在である父親というもの持つ意味が、現在よりも遥かに大きく、学校の先生も、「家長としての父親を育成する機関」として、ほとんど、教官のような絶対的存在として子供たちの前に君臨している様子がチラチラと描かれていて、小津はこのようなものにかなりの反感を抱いているのがわかります(そのような父親になりたくない事も、小津が生涯独身であった事と無関係ではないのかもしれません)。

父親の権威を失墜させる原因となった映像がコチラ。アメリカのコメディ映画っぽいですね。

「ボクのお父ちゃんは歯が出し入れできるからすごいんだよ!」みたいなセリフに、小津の子どもに対する優しい眼差しをとても感じますけども、よく考えてみると、ココに出演している子どもたちは全員、米軍の空襲の被災者(ヘタすると死者)になっていく事を私たちは知っているのでありました…

男の子が作るギャンググループのかわいらしさとか、そこに加入する通過儀礼の描き方は、小津の真骨頂と言ってよく、突貫小僧の最高の瞬間がフィルムに刻印されております。

コレがなんなのかは見てのお楽しみです。

子どもあるあるが見事に描かれます。「甲」を「申」と書いてしまうおかしさ(笑)

余談ですが、本作は東京府麻布区から郊外の荏原郡に転居してきたサラリーマン家庭を描いた作品である事も、見ていて気がつきました。

当時としてはかなり裕福な家庭を描いています。

「経済的に富裕になれば幸せになる」という事への疑義を提示したラストですね。

犯行計画の緻密性は規模に反比例する。

マーティン・スコシージ『グッドフェローズ』

2023年に3時間半を超える大作を発表するなど、未だに創作意欲の衰える事のないスコシージですが、その新作にも通じる、司法取引を行なった人物から見た犯罪組織の全容を描いた作品です。

どちらもデニーロが巨大な犯罪の主犯格なんですけども、本作ははアイルランド系のギャングの、とりわけ、窃盗を得意とする、ジミー・コンウェイという悪漢ですが、主人公は、この彼の犯罪をFBIに証言したヘンリー・ヒルという、コンウェイの手下を主人公とした作品です。

ヘンリー・ヒルが逮捕され、FBIと司法取引をした結果、ジミー・コンウェイの数え切れない犯罪が明らかとなりました。

このヒルの役を演じるのがレイ・リオッタなのですが、今回見直して一番素晴らしいと思ったのは、このリオッタです。

コンウェイの組には、ジョー・ペシ演じる凶暴な武闘派がいるのですが(冒頭シーンで見せる容赦なさがすごいです)、彼が仲間と酒を飲んでいる時に、延々とつまらない話をするんですよ。

で、彼は酒の席でキレると、暴れ出して、人を瞬殺するような男であることをみんな知ってるので、ひな壇にいるお笑い芸人のように、みんな作り笑いがすごいんです(笑)

組長のデニーロですら、ノルんです。

全員の顔のイヤイヤ付き合ってる感じがすごいんですが(笑)、組の序列がそれほど高くないヘンリーは、「ぎゃははははははは!」と不必要に空気を読めずにデカい作り笑いをするんですね(アメリカでも「空気読む」ってあるんだなあ。と実感しました・笑)。

この表情(笑)

すると、ジョー・ペシが「なんだ、ヘンリー、何がそんなにおかしいんだ?」というと、ヘンリーは「アンタは最高におかしいよ」と返すんです。

そうしますと、「あ?おかしいって、オレのどこがおかしいんだ?」とペシがグイグイっとヘンリーに食い込んでくるんですね。

場の雰囲気が一挙に悪くなる。

「い、いや、その、ほら」みたいにヘンリー・ヒルはシドモモドロになってくると、「んだよ、マジになってんじゃねーよ!なにビビってんだよ!」と絶妙にペシが場を和ませる。

この時の「にいさん」を喜ばせなきゃならない、やくざの「タテ社会」ぶりが、レイ・リオッタの薄っぺらい阿諛追従から見事に浮き上がるんですよね。

ペシのヤバさにはついつい目がいきますし(事実、ペシの演技は生涯最高のモノであり、アカデミー助演男優賞は当然だと思います)、この太く短くしか生きられない男を見事に演じてあるのですが、それを見事に際立たせているのは、リオッタの見事な小物演技なんですよね。

ペシが演じるキャラクターは、恐らくは、実際のジミー・コンウェイから分離して創作されたものだと思われます。コンウェイは恐ろしく凶暴だったそうです。

本作のクオリティを高めているのは、決して派手ではない、レイ・リオッタのリアルなやくざの生活感です。

この辺りがマフィア映画をシチリア島からの移民の壮大な歴史的絵巻にまでしてしまった、『ゴッドファーザー』とは対照的です。

フルトハンザ航空の旅客機が運ぶ現金を強奪するという、実際にあったトンデモ事件がお話のメインになるわけなんですけども、新作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』と酷似するのは、実につまらない事で犯行が露見してしまうところですね。

コンウェイは捜査が自分に及ぶのを食い止めるため、犯行グループを次々と粛清する事で食い止めるのですが、実はヘンリーが組織に言わずにコッソリ行っているコカインの密売がDEAの捜査によって追い詰められていました。

このヘンリーが麻薬密売容疑で逮捕される1日が実に素晴らしく、ここだけで1つの秀逸な1つの映画になっておりまして、本作の白眉といってよいです。

本作にしても、『キラーズ〜』にしても、悪党というのは、実はデカい犯罪になればなるほど、それに反比例して段取りとか計画が雑になっていくんですよ(笑)

ジミー・コンウェイにしても、当初はトラックを襲撃してタバコを奪い、それを横流しするという、セコい事をやっていたわけですけども、トラックの運転手には事前に「襲撃するからよろしく」と連絡をし、トラック業界そのものもマフィアが押さえているので、荷物がなくなっても問題視せず、警官もちゃんと買収されているという、なんだか、どこかの国で長期政権を担当している政党に余りにも似ている、丸ごとの腐敗ぶりが見えてくるんですが(笑)、旅客機が運ぶ大金を強奪する時は、なんでそんなアホみたいな奴を仲間に入れるの?という、初めから死亡フラグがビンビンに立っている人が犯行グループにいるんですよね(笑)

ココから、仲間を次々と殺害して証拠の隠滅に向かうわけですが、別件の麻薬密売も、結局、ホントにつまらないところから決定な証拠が出てきて、ヘンリーは逮捕してされます(笑)

『キラーズ〜』でも、レオナルド・ディカプリオが雇った殺人実行犯が余りにもアホで、そこからとんでもない犯罪が芋蔓式に明るみになるという構図が実は同じなんでね。

まあ、何と言いますかコレも某国の(以下省略)。

どうして人間というものは、過去から学ぼうとしないのか。というお話しでございました。必見。

圧倒的に残酷な家族崩壊劇!

小津安二郎『東京暮色』

主人公の有馬稲子の飲酒、喫煙シーンが小津作品のパブリックイメージを崩します。

既に戦後の自らのスタイルを確立した小津安二郎の一連の作品だと思って見ると、心底痛い目に遭う、戦後屈指の異色作。

『風の中の雌鶏』は、戦後直後の、野田高梧とのコンビが確立する前の作品ですが、本作は野田との共同脚本で作られた、タイトルからは全く想像できない、静かな、しかし、残酷な家族の崩壊劇であり、実は既に壊れている家族が容赦なく壊れていくのに、あの「小津スタイル」で進むのが、実に異様な作品なのですね。

主人公は、有馬稲子演じる明子で、姉が原節子、父親が笠智衆です。

この2人が兄と妹というよくあるキャスティングですが、全く別作品です!

原には2歳の娘がいるのに、ストーリー上ほとんど出てきません。

妙にガランとした家の中の撮影が空虚感を与えます。

この3人は、全員が問題を抱えていて、笠智衆は銀行員として戦前に京城(現在のソウルですね)の支店に勤務している時に、ななんと、東京にいる奥さんに愛人ができてしまい、しかも奥さんはその愛人と一緒に満州に逃げてしまったんです(笑)!

あまりの設定に度肝を抜かれますね(笑)

しかも、その逃げた妻を演じるのが山田五十鈴です。本作が唯一の小津安二郎作品の出演なのですが、彼の作品らしからぬ生々しい存在感です。

主人公の有馬稲子は母親が出て行った時、まだ幼かったので、母親の記憶がありません。

そんな山田五十鈴は、ソ連軍が侵攻してくる満州から命からがら日本に逃げ帰り、東京で、事実婚の男(中村伸郎)と雀荘を経営しているのでした。

有馬稲子はそんな実の母が経営しているとは知らずに悪友たちと雀荘で麻雀をしてるんですね。

主人公が喫煙しながら麻雀をするというのも、小津映画のイメージをかなり壊しているのが衝撃的で、なんと、酔っ払っているシーンすら出てきます(笑)

終始、こういうメランコリーな表情の有馬稲子。

この実の母親がストーリーに絡んでくる事が、悲劇をもたらすんですね。コレ以上詳しくは言いませんけど。

しかも、夜の東京のシーンがとても多いので、画面が全体的に暗く、しかも、アントニオーニ作品みたいな無機的でSF感すらある東京の風景が時折差し込まれるんです。

とにかく、見ていて、驚きですよね。

かと思えば、戦前の突貫小僧を起用していた頃の作風を思わせる、小津が作ったジャック・タチ映画、『お早よう』も撮っているので、ホントに一筋縄ではいかないんですも。

内容にほとんど立ち入らないまま徒然なるままに書いてますが、最も唖然とするのがラストです。

この大学生がホントにクズのような奴でして(笑)

コレに関しては見ていただくほか。

『晩秋』『東京物語』『麦秋』『秋日和』『秋刀魚の味』を見てから『お早よう』『東京暮色』を見ますと、小津安二郎という監督の奥行きが広がってくるのだと思います。

ネチョネチョ生きる。

中島貞夫『893愚連隊』

中島貞夫という監督は知ってはいましたが、東映の職人監督で、深作とともに、実録やくざ映画を量産していた人。というイメージがあって、積極的に見てみようと思わなかったんです。

山下毅雄がサントラを担当しているという事で『現代やくざ 血桜三兄弟』はAmazonプライムで見た記憶がありますが、渡瀬恒彦が深作作品ではあまり目立たないのに、中島監督作品ではとても生き生きしているので、やっぱり、監督との相性というのはあるんだなあ。という事を感じる程度の感想で、それほど感銘を受けた記憶はありません。

が、そんなネガティブな印象が一挙に消える傑作を撮っていたんですね。

タイトルだけを見て、とても見たくなるような作品でないのは、当時の東映プログラムピクチャー全般に言えますが(笑)、悪い事は言いません、中島貞夫はこれを見ずして評価しないでほしいです。

本作は1966年公開ですから、当時の東映は、いわゆる鶴田浩二、高倉健を主演とした任侠映画を量産していた時期です。

そんな時代に京都市を舞台とした愚連隊とヤクザの知恵くらべを描く、ほとんど、フィルム・ノワールと言って良い作品を作ってしまう中島監督のセンスには脱帽です。

松方弘樹ら愚連隊とヤクザの抗争を描いている点が異色です。

東映という、ドロドロ、コテコテしたテイストの映画を作るファクトリーから、突然変種のような、非常にクールなテイストのクライム・サスペンスが作られた経緯を私は知りませんが、任侠映画という、言うなれば、ファンタジーに対して、現代の京都に巣食っている、愚連隊の生態の生々しさ。

と言いますか、日本映画で、愚連隊を主人公とし、しかも、傑作としたのは、恐らくは本作くらいしかないのではないでしょうか。

天知茂が旧世代を象徴的に演じます。

ヤクザのようなタテ社会と異なり、「民主的な組織」を形成する愚連隊は、ヤクザがシノギとしないような分野でカネを儲ける手法を次から次へと考えつき、それを実行していく手並みを実にクールに見せる中島演出は見事としか言いようがありません。

また、京都市という、実録やくざ映画でも舞台とならない街を描くという、独特さ(東映の撮影所は京都ですから、ある意味、ロケーションが楽であり、勝手知ったる街であったいうのも大きいのかもしれません)が、本作に、独特のテイストを与えていますね。

京都市でのオールロケーション撮影というのも、とても珍しいですよね。

溝口健二の作品に映る関西ともまた違った側面が本作から匂ってきます

オルタナティブな集団としての愚連隊をヤクザが黙って見ているわけがなく、愚連隊の構成員を事実上子分化しようとするのですが、愚連隊のリーダーである、松方弘樹は、その「民主的」な愚連隊のあり方を守りるべく、逆にヤクザ組織をダマしにかかるのですが、それがどうなるのかは見てのお楽しみという事で。

中島監督は、実は早くに東映を退職して、フリーの監督になっていたんですが、その活動の拠点はそのまま東映で、比較的、東映の意向にそった映画を手堅く撮り続けていた感がありますが、実は若き日に大変な傑作を撮っていたんですね。

と、書いていて思い出すのは、深作欣二のギラギラのヤクザ映画と比べて、どこかクールな感覚であるのが思い出してきました。

何しろ、音楽に山下毅雄をつけている辺りからして、ちょっと違いますよね。

ジョン・ヒューストン作品のような清々しさのある、フィルム・ノワールの傑作です!

とにかく新しい感覚の映画ですね!必見!

S. クレイグ・ザラー『Brawl in Cell Block 99』

いやはやすごい。すばらしい。そして、ひどいバイオレンス(笑)

彼の作った長編3作はいずれも通奏低音のように緊迫感を漂わせつつ、それは決して高揚していく事がありません。

いずれもかなりのバイオレンスシーンがあるにもかかわらず。です。

どこか醒めているんです。

北野武作品のの暴力をとことんまでやって、しかもやりすぎちゃってちょっと笑えるところにまでいってしまっているというか。

あと、音楽がめちゃいい。

ザラー監督はミュージシャンでもあり、サントラの曲を自作するくらいでして、本作でもカーステからやたらといい音楽が流れます。

ダウナーでオフビートな絵なのに(笑)

要するに好きな方にはたまらないけども、ダメなひとはダメみたいな監督です。

本作はリストラの結果、ヤクの運び屋になってしまった、ブラッドリー・トーマスを演じる、ヴィンス・ヴォーンの、アホみたいに屈強な男の、想像の遥かに斜め上を行く生き様を刻印した、異色作品です。

ヴィンス・ヴォーンが奥さんの車を破壊するシーンは必見です!

ヴォーンは次回作で、なんと、メル・ギブソンの相棒の刑事役という大躍進をとげます。

設定として、元プロボクサーという設定なので(体格からしてヘヴィ級です。この階級のボクサーのパンチは殺人兵器ですよね、実際)、とにかく滅法腕っぷりがすごい。というか、笑ってしまうほどすごんですよね(笑)

先日DVDで見て驚嘆した、『ベイビーわるきゅーれ』のアクションと真逆の美学で、むしろ、おっさんたちのかなり鈍い動きをそのまま活かした演出でリアリズム志向なんですね。

『ベイビーわるきゅーれ』のすごさは、ジョン・ウーやジャッキー・チェンのような、演舞に昇華されるような演出のすごさに圧倒されるんですが、本作は、とにかく、デカいおっさんの速度まんまなんです。

しかも、全くカッコよく撮ろうとしてないんです。

が、それが逆説的にカッコいい。というの所に、ザラー監督の演出は至っている所が、やはり非凡と言わざるをえないんです。

おっさんたちの鈍い動きまんまのバイオレンスの生々しさ!

邦題がポンコツなのは、何となく脱獄モノを思わせるB級映画っぽいんですけども、実際の内容はむしろ真逆である事なんですよね。

原題にある、「第99房」を目指して、受刑者として潜入していくんです。

あり得ないシチュエーションをこれほどまでに淡々と見せる人はなかなかありませんよね。

詳しくはココでは書きませんが、予想を遥かに超えるぶっ飛んだ刑務所描写は、お笑いウルトラクイズを見ているような感覚に襲われ、もはや、笑ってしまいますが、ザラー監督は、そういう、ほとんどマンガのような展開に唐突に以降しても、特に、ババーンできないサントラも何もなく、同じ空気感で淡々と異様なんです。

拳銃を突きつける刑務所なんて、アメリカのどこにもないと思います(笑)

この描き方は、ザラー作品に一貫したものがあります。

この何とも知れない、新しい感覚を切り拓いでいるザラー作品は、その残酷描写にどうしても好き嫌いが極端に出てしまいますが、そこを乗り越えた先に、ザラー作品の魅力があると思います。

実は漢気映画でもあるのです!

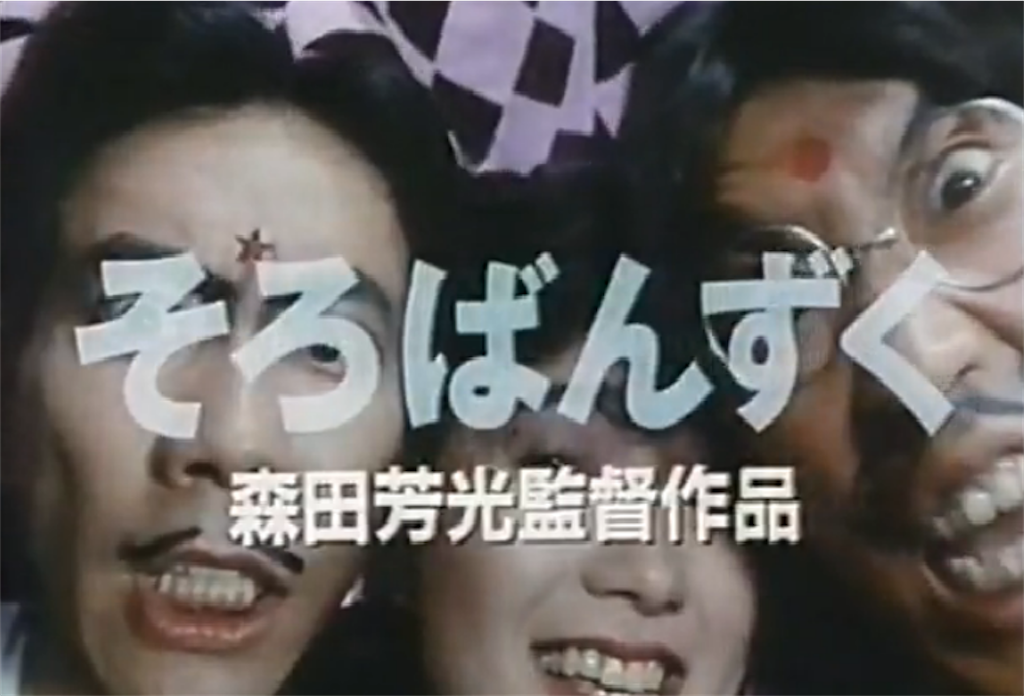

森田芳光監督の怪作です!

森田芳光『そろばんずく』

森田作品の中でも破天荒さではトップクラスです。

『それから』で、なんと、夏目漱石の文学世界にまで突入してしまった直後に発表された、森田芳光の痛快作。

ト社とラ社というライバル関係にある広告代理店の対立を軸に描かれるかなりクセの強いコメディですが、森田芳光のフィルモグラフィの中でも1,2を争う森田色が濃厚であり、見る者をかなり選んでしまう作品ですね。

例えば、大林宣彦『HOUSE』『ねらわれた学園』という初期の傑作がありますが、人によっては、「コイツはふざけているのか!」と怒ってしまう方もいるように、本作を見て、「は?」と思ってしまったりする人は出てくると言いますか。

主演は当時、お笑いタレントとして、人気急上昇中のとんねるずが務めて、それぞれ、春日野(石橋貴明)、時津風(木梨憲武)という、相撲部屋の名前から取った名前になってますが(笑)、森田演出は、『の・ようなもの』の志ん魚々ちゃんと同じく、何の演技もさせず、そのまんまのとんねるずが森田ワールドで飛び回っております。

そして、それがバブル経済に突入していく当時の日本の躁病感を見事に表現していますね。

春日野と時津風が勤めているト社のライバル関係にある、ラ社の実権を握るのが、アメリカ帰りの天神です。

腰巾着を演じる渡辺徹とともに小林薫が素晴らしいです!やって〜、やって〜、やりまくれ〜!

この小林薫演じる天神の風貌がものすごく、日焼けサロン通っている現首相か掟ポルシェの扮装をしているようにしか見えないんです(笑)

ラ社の社内研修で行われる、「セックス体操」のバカバカしさと、新興宗教が駆使する身体性が、オウム真理教の出現を予言しているようで、よくよく考えるとコワくもあります。

ラ社の謎の研修、セックス体操!

とんねるずの2人の異様なまでに平板で内面がないというか、ほとんど虚無なのでは。と思わせるような存在感とちょうどコインの裏表のようです。

その荒唐無稽とも思える展開は、見る人によって評価が分かれるでしょうけども、私は、そこにこそ積極的な評価を与えたいんですね。

初めての大役を得た、安田成美の体当たりの演技も素晴らしいです!

どこか都会の喧騒を愛しつつもどこか冷めたような眼差しで東京を見ている森田監督は、敢えて、ギャグマンガとしか思えないような話しの中で、とんねるずたちを暴れ回らせる事で、異様なまでに狂騒する広告代理店の世界を批判的に見ているのでしょうね。

長きにわたる、日本の経済の低迷の原因を考える上でも、そこで醸成された様々な文化的社会的問題を考察する上でも見逃せない作品です。

『ときめきに死す』を合わせてご覧ください。

まさかの『スーパーマリオ』です(笑)