高畑勲『太陽の王子 ホルスの冒険』

もう「の」が多いです。

監督高畑勲、作画監督大塚康生、場面設定宮崎駿、原画小田部羊一という、今となっては信じられないような陣容で作られた、伝説の作品。

音楽はなんと、間宮芳生!

見ていると、宮崎駿が初めて演出を担当した『未来少年コナン』の原型はほぼ本作にある事がわかりますし、それは取りも直さず、宮崎駿がいかに高畑勲の演出から多くの事を学んでいた事の証左でもあります。

当時のアニメ映画は時間制限がとても厳しかったので、本作も80分程度の短い作品なのですけども、あらゆるムダを廃し、大切な骨組みだけでものすごくスピーディに展開していくストーリーが、今見てもかなりすごいものがありますね。冒頭の10分くらいで、主人公ホルスは、伝説の剣「太陽の剣」を手に入れ、お父さんが亡くなる寸前に「実は、かくかくしかじかで」と言い残して亡くなり、もう相棒のクマのコロちゃんと冒険です。

巨人モーグ。『ナウシカ』の巨神兵であり、『ラピュタ』の戦闘ロボットですよね。

ホルスは、モーグの肩に突き刺さった、「太陽の剣」を手に入れる。

ホントは130分くらいかけてやりたかったんでしょけども、当時のアニメーションの地位はとても低かったんですね。

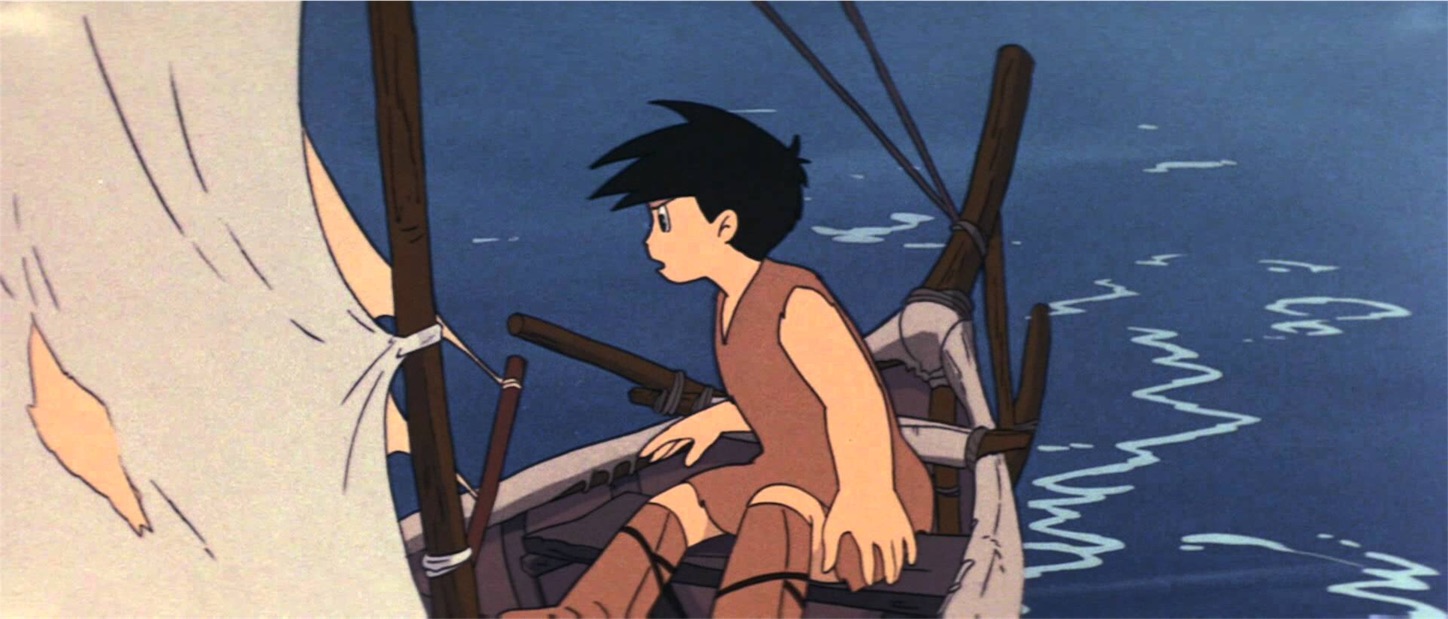

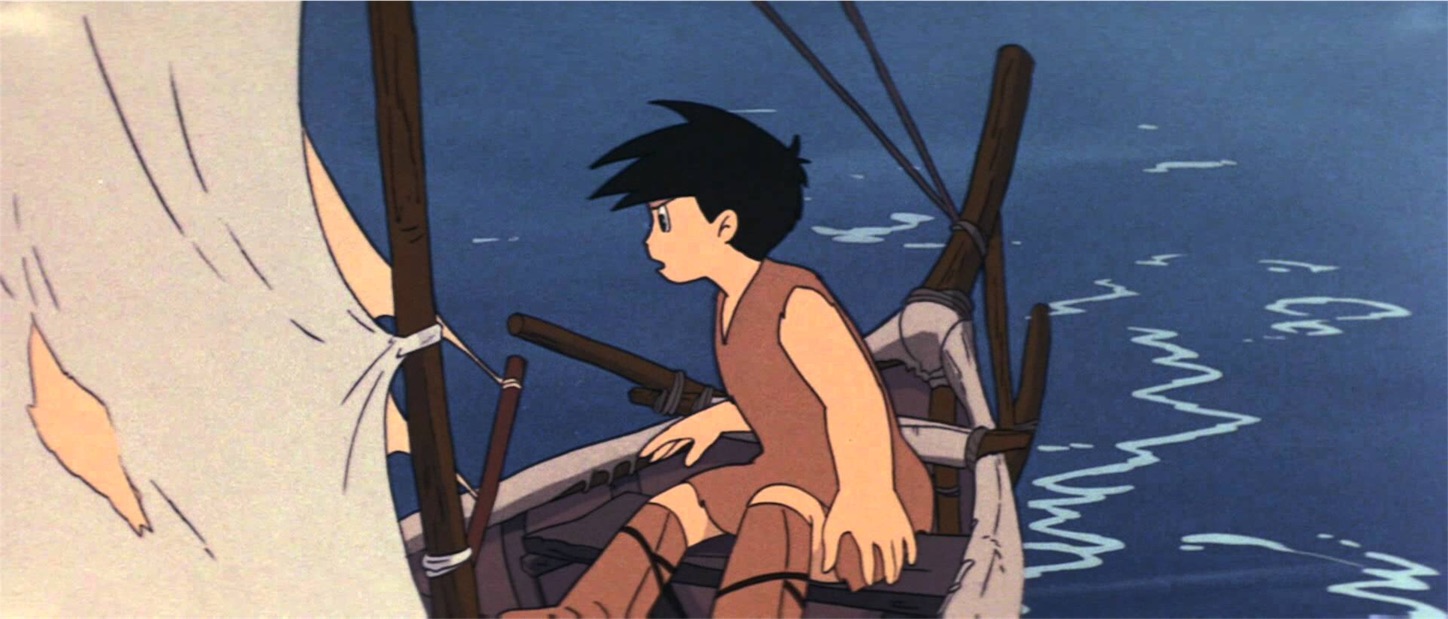

この辺の旅立ちは、完全に『コナン』とおんなじですね。

なんで危篤になってから大事な事を言うんだろう。

おじいを埋葬して、のこされ島を去るコナンとほとんど同じです。

ほぼ『コナン』です(笑)。

そして、すぐにラスボス、グルンワルドに「私の弟になれ!」と脅迫されて、これを拒んで崖から転落!

ラスボスのグルンワルド。デザインに一貫性があんまりないのも本作の特徴です。

もう、息つく暇もないほど、展開が早いのなんのって(広川太一郎調に)。

宮崎駿の「場面設定」という役職がとても不思議ですけども、それは見ているとよくわかります。

グルンワルドの手下の狼がホルスに襲いかかるシーンの見事さ。

ホントに殺気がありますねえ。

村人がお祭りで楽しんでいるのに、村長になにやら吹き込むシーンを挿入するうまさ。

村人たちが、大漁を祝う祭りのシーンなどなど、群衆シーンのキャラクターが恐ろしく生き生きと動いているのは、明らかに宮崎駿が設定しているものと思われます。

そして、その動きを大塚康生がつけているわけですから、当代最高水準のアニメーションが展開しているんですね。

そして、その村を一挙に襲撃に来る、オオカミたち!

神様のように無類に強い。ほとんど内面がないキャラです。

残念!これが止め絵なのです!!宮崎、大塚両氏は盛大に動かしたかった事でしょう!

恐らく、宮崎駿はこの戦闘シーンを、それこそ、『七人の侍』のように動かしたかったんでしょうけども、当時のスタッフの水準ではフルアニメーションで動かす事はできず、止め絵で表現してますが、それでも、凄絶さが充分伝わって来るのは、やはり、宮崎駿の並外れた力量を思わずにはいられません。

基本的なお話の構造は、『バーフバリ』なのですが、高畑監督は流石にもう一捻りしています。

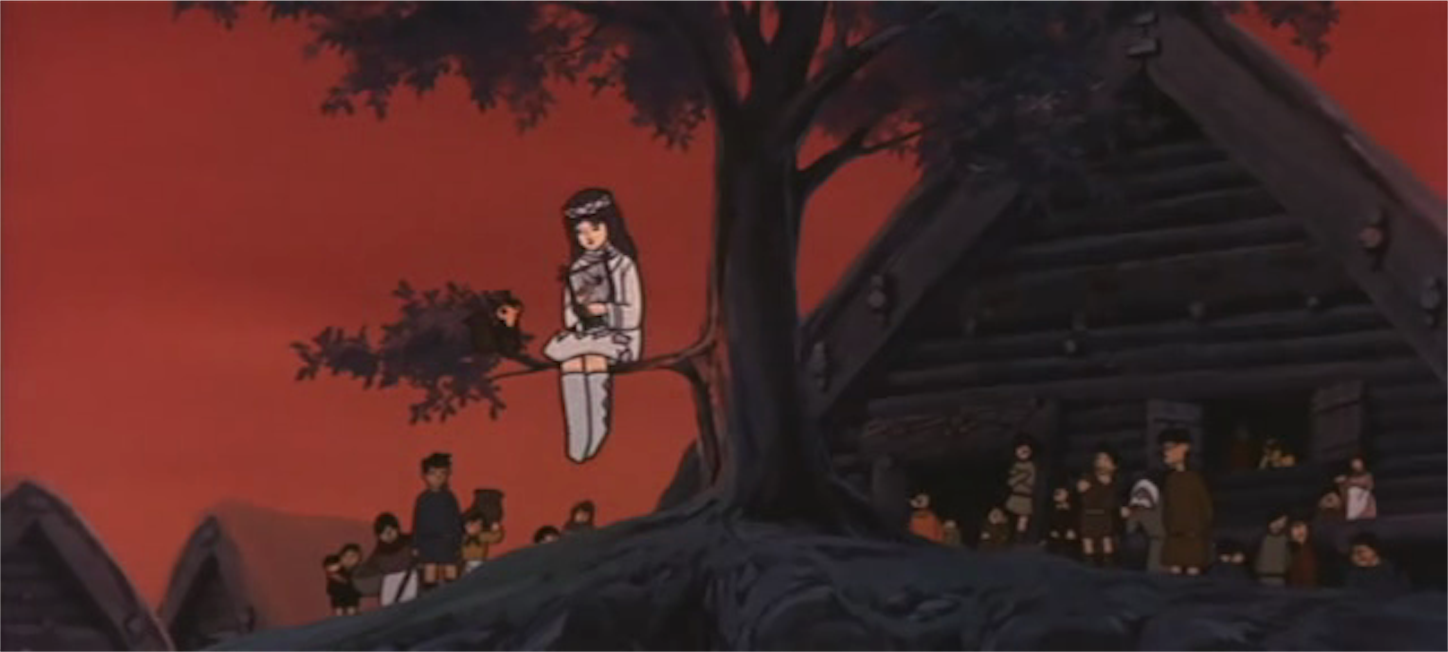

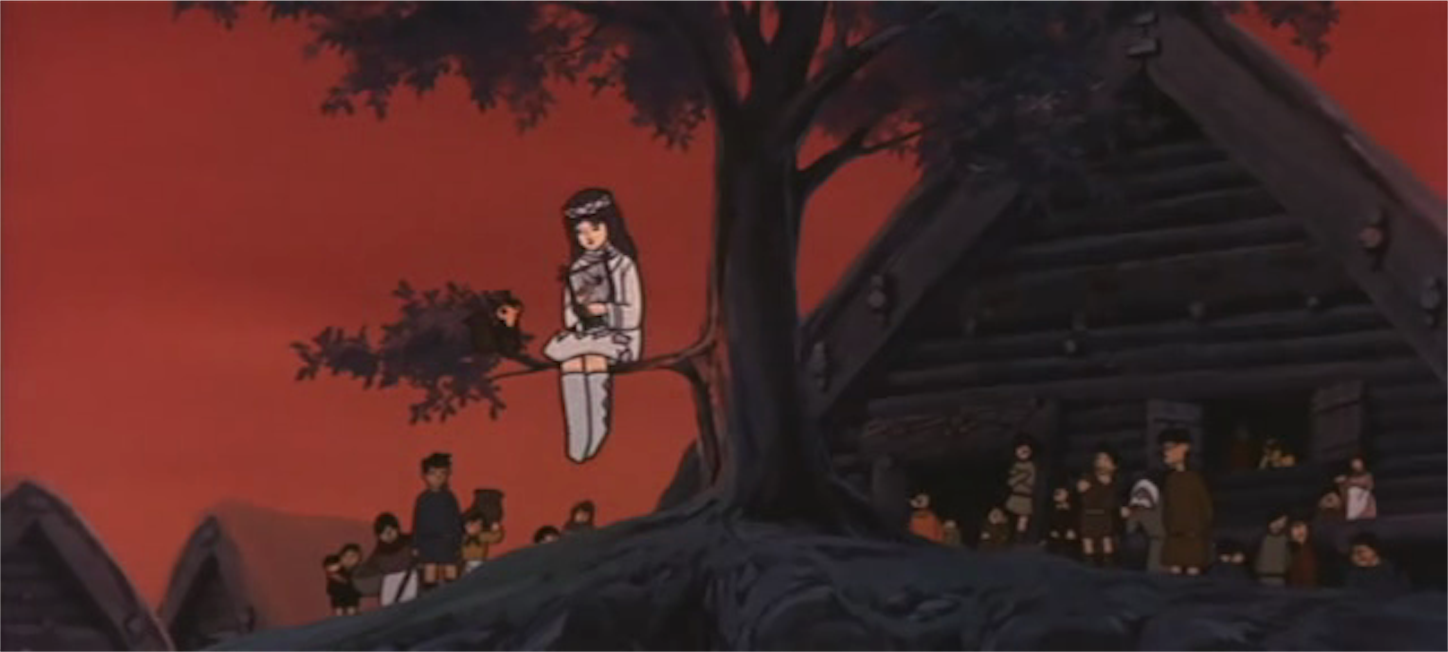

それが、ヒルダという少女の造形なんですね。

高畑組は、こういう無類にかわいいキャラを作る能力がずば抜けてました。

彼女も、ホルスと同じように、グルンワルドによって村を滅ぼされてしまったんですが、その能力を買われて、妹として生かされているんです。

そんな彼女が、ホルスたちのいる村にいるのですが、なかなか村人の中に溶け込む事が出来ないんですね。

ナウシカなのかクシャナなのかわからないキャラクター、ヒルダ。

ヒルダはグルンワルドの命令に従って、村人とホルスの分断工作を行う。

村の様子を探るためのスパイのような役割をしてはいるのですが、グルンワルドの事実上の手下てしても、あんまりうまく機能しないんです。

ホルスたちの楽しい様子を見て、葛藤しているんですね。

これは、後に、『コナン』に出てくるモンスリーや『風の谷のナウシカ』のクシャナなどに引き継がれていくキャラクターの原型と見てよいでしょう。

あるいは、そのとんでもない力の秘密を握っている、ラナやナウシカの葛藤にも似ていて、その後の宮崎作品の少女キャラの原液みたいな存在ですね、ヒルダというのは。

そういう意味ではあまりにもいろんな意味づけを彼女にして与えてしまっているので、なんだかわからないキャラクターになってしまっているのもまた事実です。

その後の高畑/宮崎、もしくは、宮崎/大塚作品では、ラナとモンスリー、クラリスと峰不二子、ナウシカとクシャナみたいに整理して提示するようになってますね。

主人公のホルスは、そんなに面白くない、ある意味、典型的なヒーローであり、『ニーベルングの指環』の無敵の戦士(なのに、劇中では死んでしまうのですが・笑)、ジークフリートですから、かなり記号的な存在ですね。

内面の葛藤などなく、ラスボスのグルンワルドを倒すためにのみ、行動し続けます。

これを修正したのが、コナンです。

あと、この作品を見ていてつくづく思ったのが、1968年という時代ですよね。

群衆シーンの描写(恐らくは、宮崎駿が考えているものと思います)を見ていると、一番思い出すのが、エイゼンシュテインですよね。

一時期は神の如く崇められていた、悲劇の天才エイゼンシュテイン。

ソ連の映画監督で、生前は満足できる作品をほとんど撮ることができないまま若くして亡くなった人なんですけども、その群衆シーンを撮らせたら、とにかく天下一品な人であり、宮崎駿は高畑勲とともに相当にゴリゴリな左翼でしたから、エイゼンシュテインは神様だったと思われ、それをストレートに表現してますよね。

こういう群衆スペクタクルを撮る才能がズバ抜けていたので、ソ連では、プロバガンダばかり作らされていたんですね。。そして、戦後の若者は、エイゼンシュテインにカンドーしたわけです。

明らかに労働万歳!的な表現が散見されます。

革命とかそういう事がホントに信じられていた時代であり、妙に生々しいです。そういうものへの失望感が、高畑、宮崎両氏の後の作品には色濃く滲み出ている点は見逃せません。

今見ると、稚拙でストレートに過ぎるところもありますが、宮崎駿作品の原型のほとんどが本作にある事がわかる、大変重要な作品です。

ちなみに、高畑監督の「呪い」ですが、本作もご多分に漏れず、興行的には振るわず、当時の評価は大変低かったのでした。

ラスボスの襲撃!

モーグは最後に大活躍です。東映的です。

おしまい。は、もう本作からやってます。