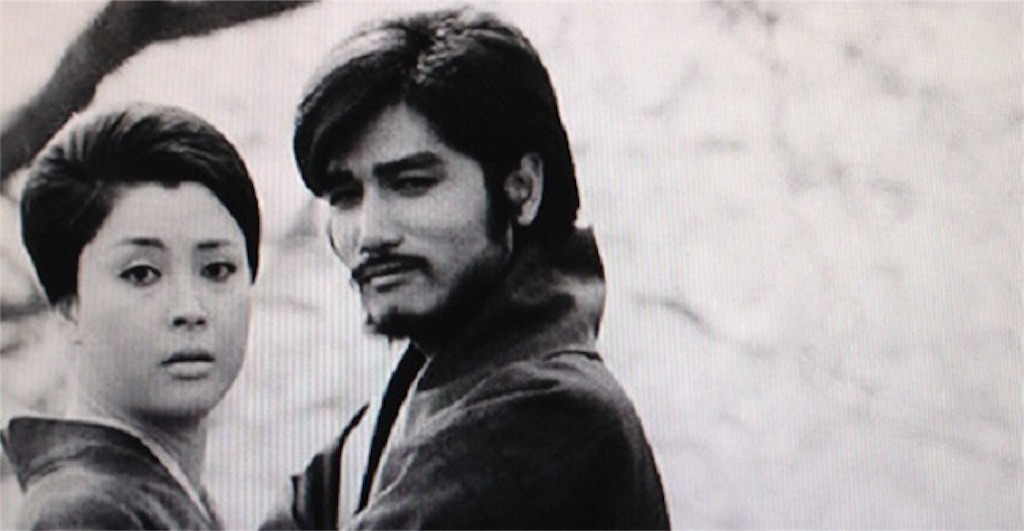

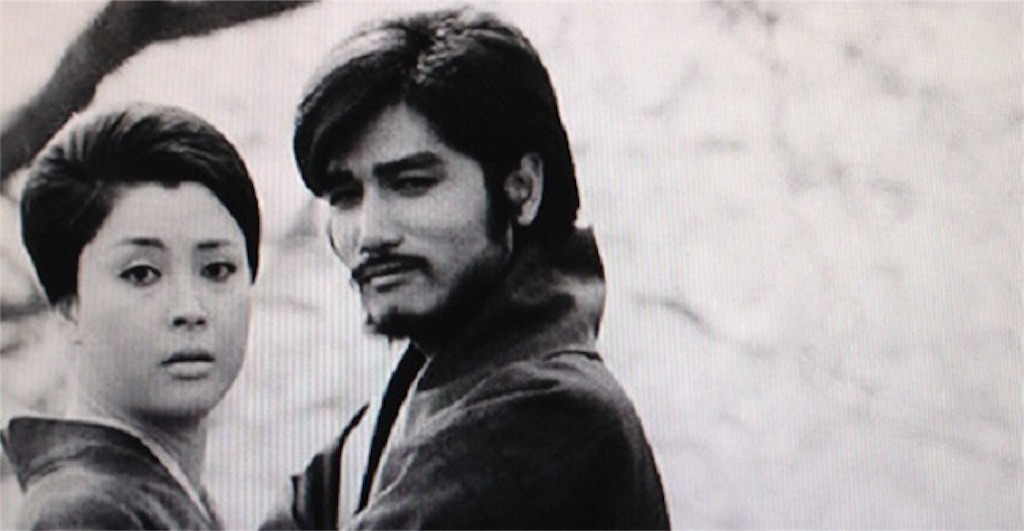

アラン・レネ的手法で描かれた「自由」

吉田喜重『エロス+虐殺』

大杉栄が実践していた、あらゆる所有権の放棄(それは婚姻にも及び、大杉は一夫一婦制を否定していた。なので、正妻1、愛人2がいるという状態であった)が招いた殺人未遂事件がベイスにはなってますが、全くのフィクションであります。

が、この殺人未遂事件を起こした元愛人の神近市子(戦後は社会党の衆院議員だった。映画公開の頃に政界を引退)からのクレームと、ATGから「長すぎる」と言われてしまい、やむなく大幅にカットして上映したが(ノーカット版はフランスで飲み公開)、現在は、ほぼオリジナルに近いバージョンを見ることができる。

『愛のコリーダ』は今でも日本ではオリジナル版を見ることはできないので、これは大変よいことですね。

1960年代の「政治の季節」の終焉と大正初期の社会主義運動の凪の時代をシンクロさせつつ進むストーリーは、相当観念的ではあるけども、敢えて白っぽく画面を飛ばしてしまった白黒の画像がもたらす、ザラザラとした質感の画面と白日夢のような情感は、これまでの日本映画には明らかに見られなかったもの。

3時間半に及ぶ長大なストーリーは、登場人物が時々発する言葉、すなわち、『近代思想』の発行や平塚らいてう『青鞜』を伊藤野枝が引き継ぐ、大杉栄が内相後藤新平に300円借りたエピソードから推測するに、大正3〜5年の出来事(そして、大杉、伊藤、大杉の甥が甘粕正彦らに虐殺されるところがラストとなる)を中心に物語は進んでいる事がわかるが、何も知らずに見ていると、時間軸がマヒしているようで、それは場所すら一体どこでの出来事なのか定かにならないような、恰も、白日夢を見ているような感覚にとらわれる。

それは、その露出の異常に強いほとんど白い画で構成された映像と、映画としてはかなり長大な長さが、ある種のドローン効果を出しているのだと思う。

更に、時間軸が時に前後が飛び(大杉栄の遺骨が右翼団体に盗まれるという事件が起こるのだが、映画ではラグビー部員(?)が集団で大杉の遺骨を持って走り去るのである)、大正時代の人々が平然とそのまま現代(ここでは1969年)を歩いたりと、吉田の演出は観客をひたすら混乱させる。

もはや、歴史的作品なので、ネタバレするが、大杉栄の殺害シーンが3テイク出てくるのも、黒澤明『羅生門』の主題である、「ある事実が、見る人によって全く異なったものになってしまう」というものとは、本質的に違っていて、過去の事実を作家として好きなように「創作」の名の下にどこまでやってしまってよいのか?という、かなり危険な、しかし、それゆえによって、より真実を多角的に捉える事ができるのではないか。というかなりギリギリな挑戦を行っている。

神近が怒ったのは、案外、この描き方だったのかもしれないが(何しろ、伊藤野枝が大杉栄を殺そうとしているかのような描き方すらしている)、後にも先にもこんな表現は見た事がないし、これは、やはり、映画にしかできない表現だと思う。

これに関しては、見るまでに大杉栄、伊藤野枝、辻潤、平塚らいてう、堺利彦くらいはウィキペディアで知った上で見ないと、一体何を描こうとしてるのかがわかりにくいでしょうから、通常あまりオススメしないこういう予習がある程度必要な作品ではないかと思われます。

それに比べると、現代のシーンはまことに薄っぺらく、それは吉田監督の意図するところであって、彼の戦後日本へのかなり冷ややかな批判になっている。

合わせて見たい。