バリー・ジェンキンス『ムーンライト』

バリー・ジェンキンスは、わずか長編2作目にして、アカデミー作品賞となりました。

いやー、沁みました。

予想をはるかに超える出来栄えでホントに驚きです。

こんな繊細な映画を撮るアメリカ人監督がいるんですなあ。

メインキャストがほぼアフリカ系アメリカ人という映画は、もうアメリカでも結構作られるようにはなってますけども、こんなに繊細な描き方をした映画は多分、なかったのではないでしょうか。

主人公のシャローンは、母親と二人きりで生活している、ちょっと内向的な少年ですが、この少年が、青年となり、ヤクの売人になるまでを描いた映画です。

しかし、こうして書いてしまうと、「黒人のゲトーでのハードな殺し合いの映画でしょ?」というイメージしてしまいますが、全く違うんですね。

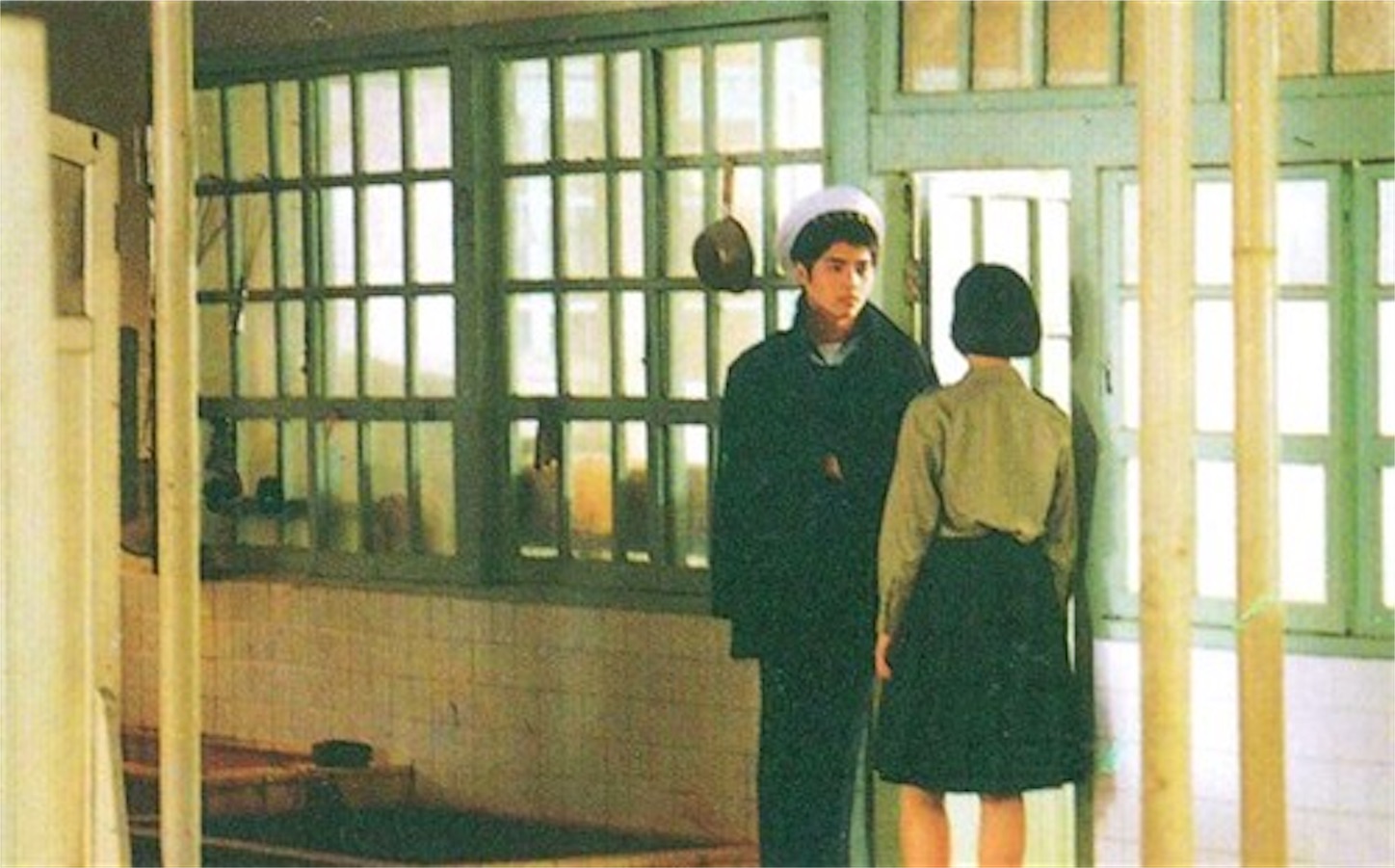

『無法松の一生』を思わせるファンとシャローン。

映画は3パートに分かれていて、少年期、思春期、青年期のシャローンを描いておりまして、役者も3人がそれぞれのシャローンを演じています。

少年期のシャローンは、友達にいじめられています。

そんなシャローンの事を偶然助けるのが、ファンという、キューバから不法入国してきた、いかつい男で、実はヤクの売人です。

ファンは、子供が昼間とはいえ、麻薬の売買が行われるような危険な場所に子供がいるのが心配だったからです。

心配しなくていいいよ。おじさんが奢ってあげるから。と、レストランに連れて行ってそれから家に車で送ろうとするのですが、シャローンは何も言いません。

仕方ないので、ファンは自宅に泊める事にするんですね。

シャローンは、母親が麻薬中毒になってしまっているのがイヤで、帰りたくなかったんです。

ファンはとてもいかつい黒人で、ヤクの売人としては、かなり一目置かれているような男なのですけども、子供が好きなのでしょう、シャローンの事を可愛がるようになります。

この2人の交流をホントに優しく静かに描くんですね。

シャローンに泳ぎを教えるファン。

でも、シャローンはやがて、母親がファンから麻薬を買っている事を感づいてしまいます。。

薬物中毒の更生施設に息子の薬物の売り上げで入っている母親。

そんなシャローンが高校生になります。

母親の麻薬中毒は更に酷くなり、とうとう息子からカネをせびってヤクを手に入れようとするんですね。

シャローンは、まだ、家に帰りたくない時は、ファンの家に泊まるのです。

しかし、ファンはすでに死んでいました。

なぜ死んだのかは説明されませんが、恐らくは麻薬の売買でのトラブルなのでしょう。

テレサという恋人がファンの家に住んでいて、彼女が母親のようにシャローンの事の面倒を見ているんですね。

そんなシャローンは高校生になっても、友人たちにいじれられていて、そんな彼の事を唯一心配しているのが、ちょっとやんちゃなケヴィンなのですけども、このケヴィンとある夜、海辺でキスをしてしまいます。

ケヴィンは「こんな事してゴメンよ」と言うのですが、シャローンは「謝ることなんてないよ」と返します。

黒人のラッパーの筋骨隆々たる姿を見てわかると思いますが、アフリカ系アメリカ人の価値観はかなりマッチョですから、同性愛というものをカミングアウトしたりする事はかなり難しいです。

ロックンローラーであるリトル・リチャード(奇しくも、シャローンの少年時代のアダ名は「リトル」ですが)が、ゲイである事を公言していますけども、コレはほとんど例外的な事です。

ココで一挙にはしょりまして、いかついヤクの売人になってしまった青年期のシャローンに話しを移しましょう。

高校生の頃からは想像もできないようなマッチョな体格で上下の歯が金歯で(取り外し可能・笑)、デカい金のネックレス。

改造したクルマからは爆音でヒップホップが流れています。

しかし、ココまで読んでいただければわかるように、彼は心優しい少年でした。

つまり、彼のものすごいいかつい風貌はむしろ、彼の傷つきやすい内面を守るための鎧なのですね。

ヤクの売人としてかなり成功しているらしく、そのお金で母親を麻薬の更生施設に入所させているんですね。

やってる事はむちゃくちゃですが、やはり優しいシャローンは変わっていないわけです。

さて、本作で素晴らしいのは、やはり、色彩です。

あえて、色調を全体的に落としています。とても淡いんですね。

夜の撮影が素晴らしいです。

本作は、夜の海辺が各パートで出てくるんですが、その美しさが見事です。

あと、音楽の使い方がホントにうまい!

ブラックミュージックをホントによく知っていて、わかる人にはニヤッとする様な曲の使い方ですね。

タランティーノのびっくりさせる様な使い方と真逆の発想です。

見終わった後の余韻がのこる作品でした。