リヒャルト・シュトラウス『ツァラトゥストラはこう言った』の冒頭で始まる、衝撃のオープニング!

断言しますが、この映画をDVDなどで見てもそのその感銘の1/10も伝わりません。

100インチでもまだ足りません。

もし、貴方が、映画館を所有していて。70mmフィルムでいつでも見れるよん。という身分でしたら「そりゃ、映画館行かなくてもいいですね」という事ですが、そうでない方は、悪いことは言いませんから、映画館で見てください。

私は、幸いにも、1990年代に、まだ、映画館がフィルム上映していた時代に70mmのリバイバル上映で有楽町で見たんですけども、あまりにも激越な体験で、見終わった後、しばらく呆然としてしまいました。

実は、その前にVHSで3回見ていて、しかも、1回目は、もともと70mmで撮影しているのに、左右をぶった切ってテレビサイズになっているという、悲劇的なバージョンでした(VHSはそういうのが結構ありました)。。

この映画は、70mmのシネスコサイズで、ドルビーサウンドで見る事で初めて意味がわかるようにキューブリックは作っており、それは、実際に見るとイヤというほどわかるのです。

もう、古典と言って良い映画ですから、ネタバレ全開で書いていきますので、それがイヤな方は映画館で見てから読んでいただきたいのですが、本作はアタマを使って見ても仕方がない。

あの圧倒的な映像美、音楽を浴びるように体験するという事。

もうそれに尽きるんです。

ですので、家庭用の機材では出力が足りなすぎ、画面が小さいと、細かい所が見えなくなってしまうんです。

とかく、難解。と敬遠されてしまう作品ですが、ストーリーはとてつもなくシンプルです。

全体は4部構成になっていて、

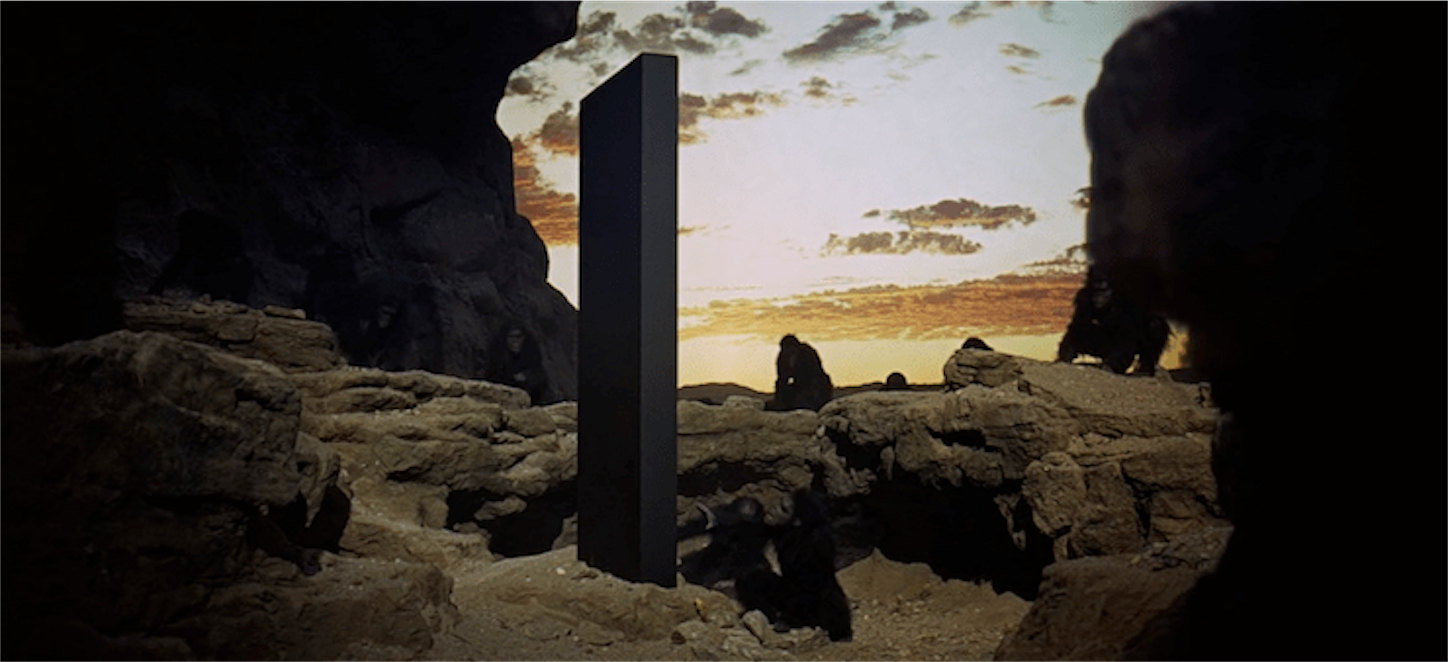

人類の夜明け

2001年 月面

木星施設 18ヶ月後

木星そして宇宙の彼方へ

となります。

実際の作品では、第2部にあたるタイトルは出てきませんが、便宜上つけました。

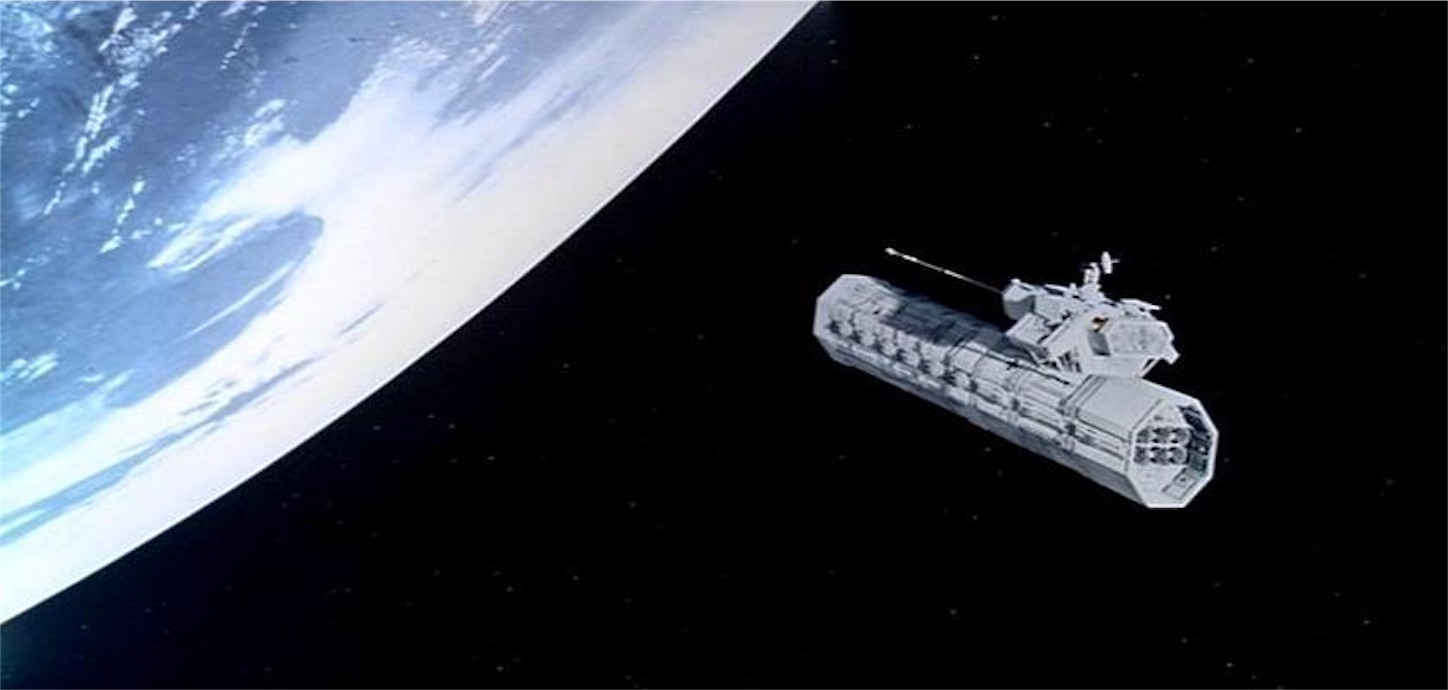

第2部は、類人猿が興奮して、動物の大腿骨を空中に放り投げると、それがパッと軍事衛星に変わり、2001年の未来(映画は1968年公開ですから、未来なのです)の宇宙開発時代に一緒に飛ぶという、映画史に残る劇的なシーンがやはり、お話の転換点だと思いますので、敢えてそうしました。

「宇宙の旅」なのに原始時代か、始まってどうするんだ?という不安を一挙に解決してしまう名シーン!

本作の「難解」を象徴しているのは、恐らく、第4部の事を言ってるのでしょう。

第2部、第3部は大変優れたサスペンスですから、ココがワカラン!という人は流石にいないと思います。

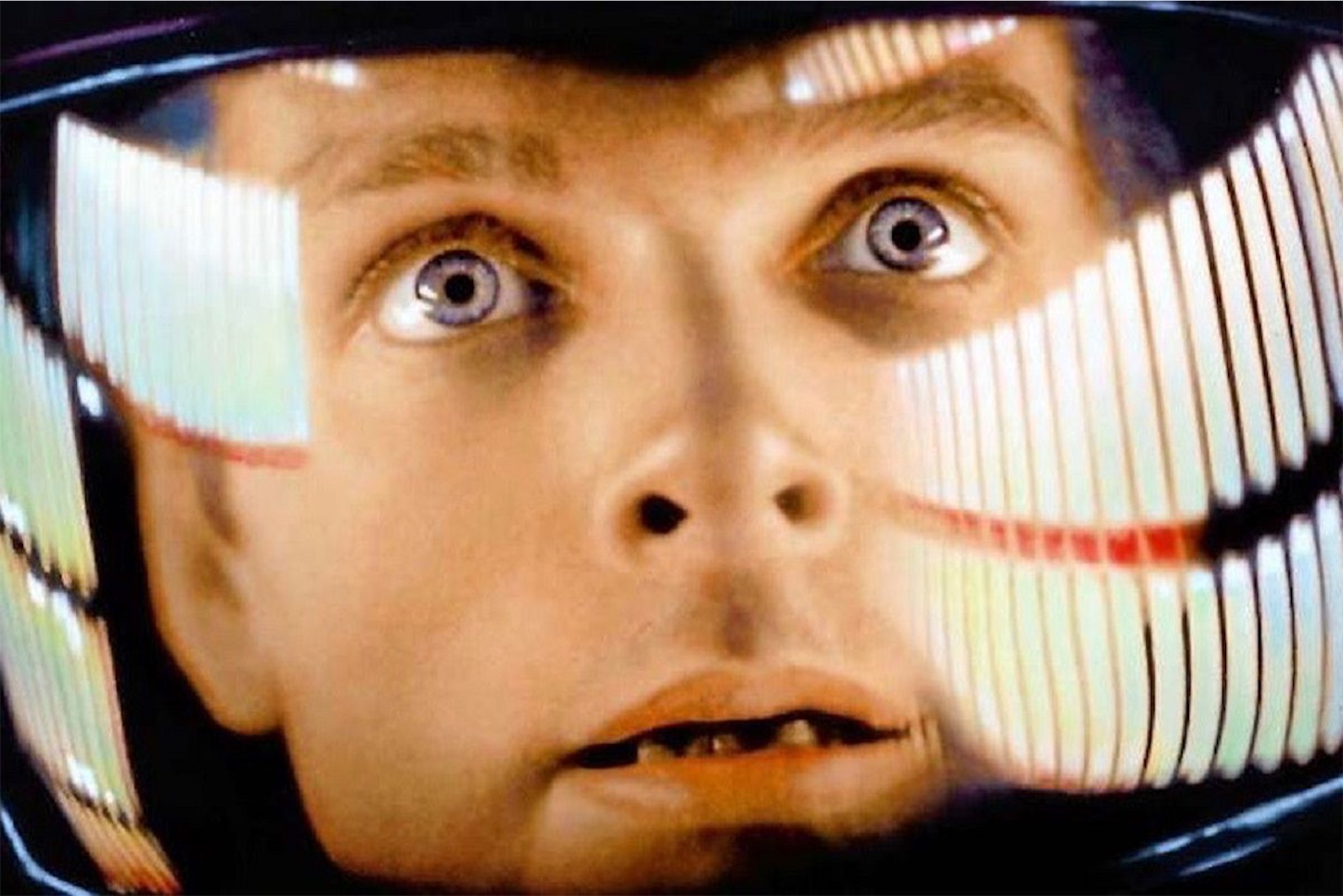

また、主人公である、ボーマン艦長が出てくるのが、なんと、第3部からというのも、とっつきにくいのかもしれません。

まあ、キューブリック作品全般に言える事ですが、登場人物に感情移入させようとしないんですよね。。

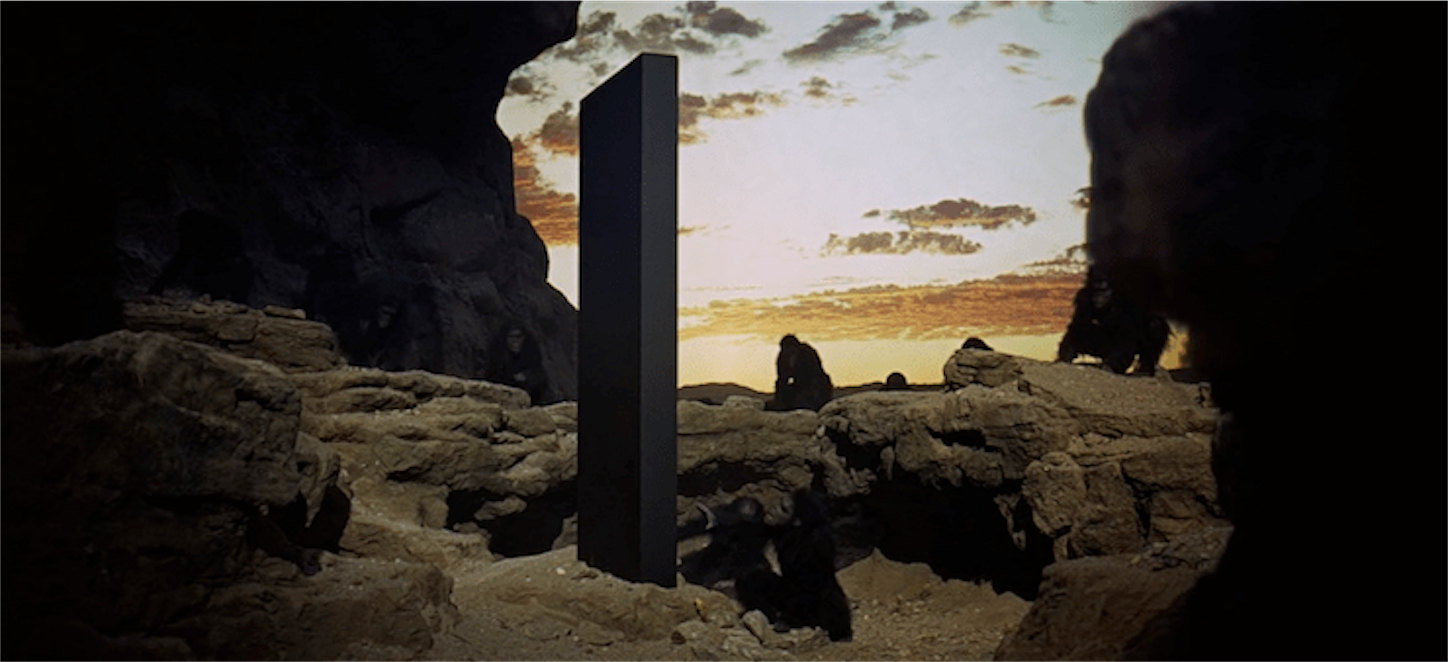

わかりやすい第2部、第3部を解説しますと、2001年の宇宙開発時代に、月面から強力な磁場が検出され、一体どういう事なのか?と調べてみると、地中奥深くにどう考えても自然にできたとは思えない、謎の板切れ型の物体、すなわち、「モノリス」が出てきたんです。

しかも、その深さから考えるに、約400万年前に埋められたものであると。

コレは、トップシークレットとなり、月面基地未知の伝染病が発見されたというデマすら流して、この事実を隠蔽していました。

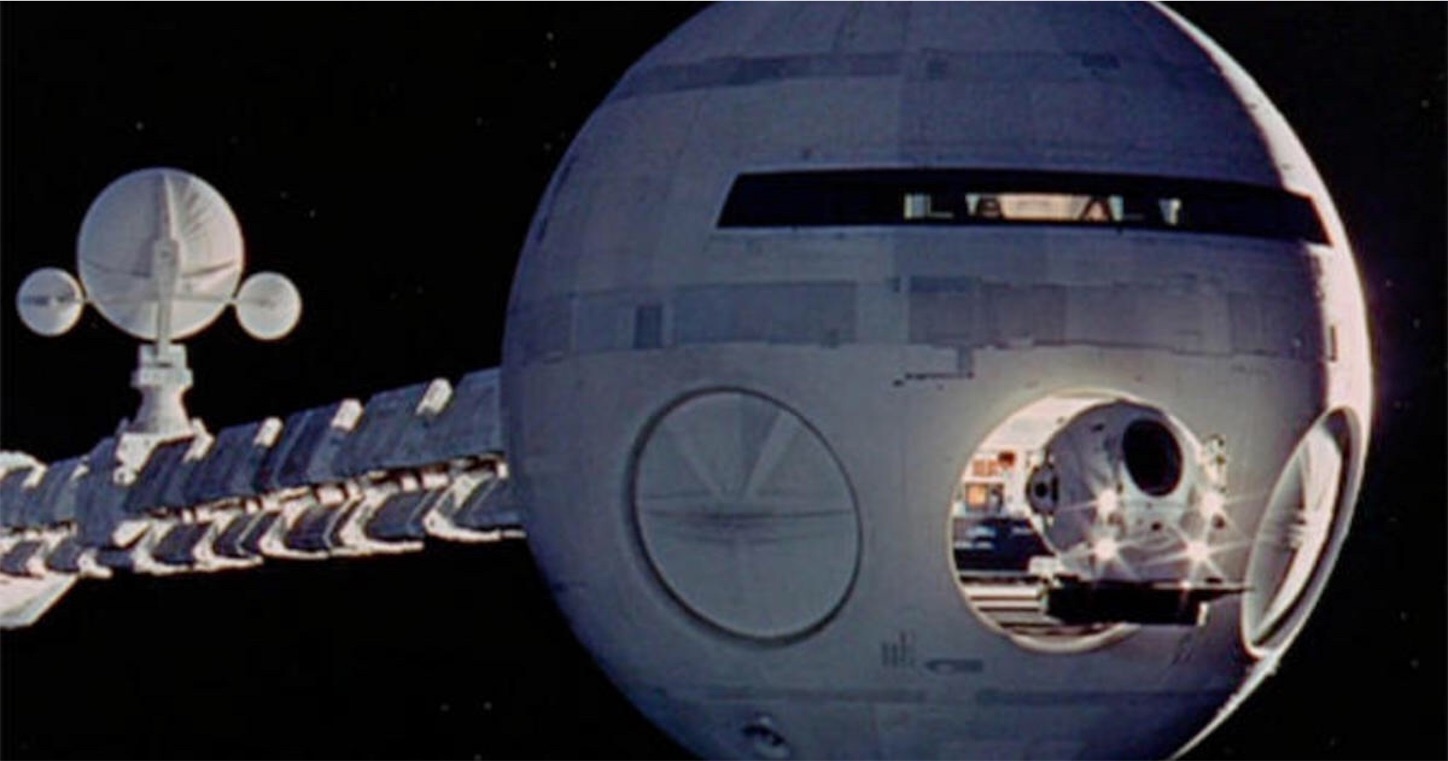

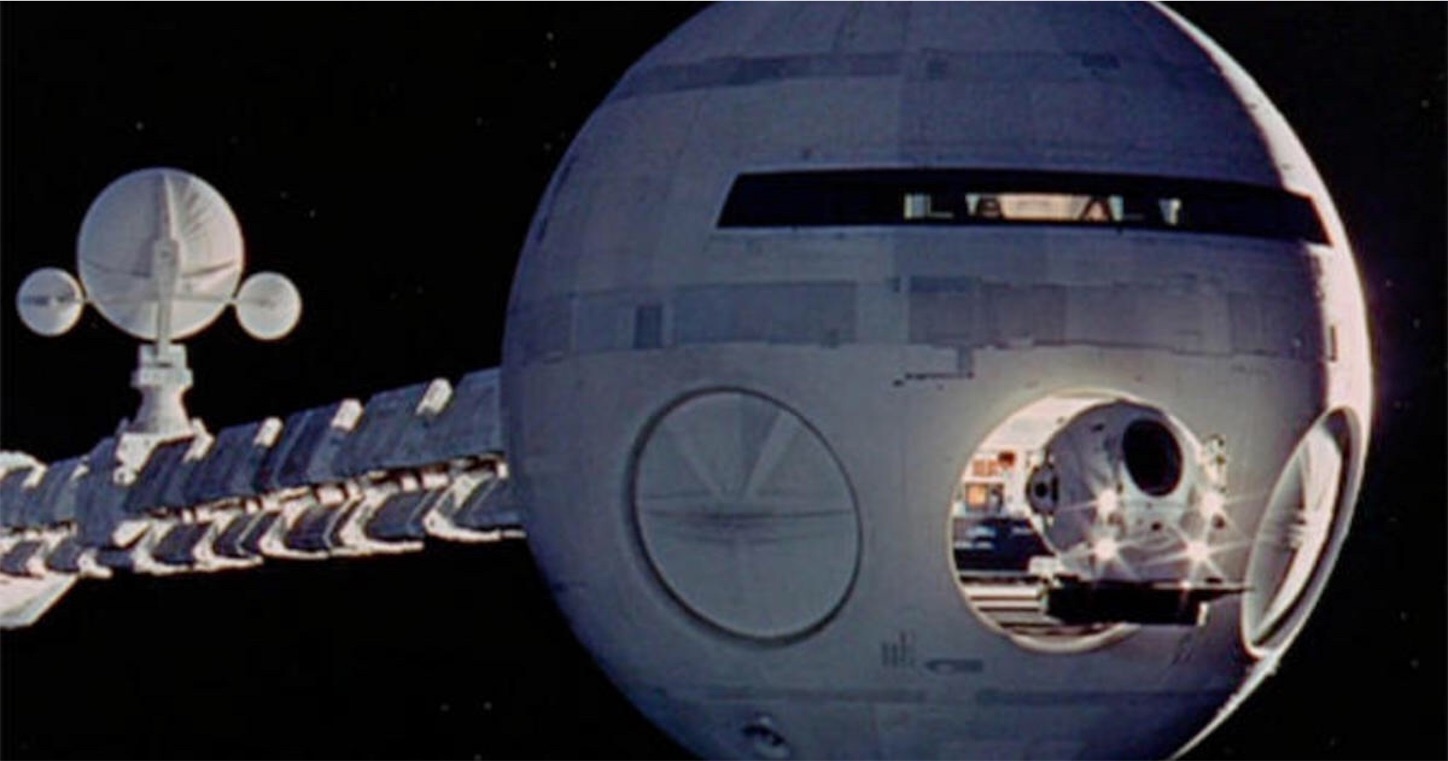

宇宙ステーションのシーンのデザインも未だに古くないですよね。

なぜなら、はるか昔に、宇宙には知的生命体が存在していた事が明らかになり、それは、この太陽系に400万年前にやってきていたんだ。というとんでもない事実が明らかになるからです。

ヘイウッド・フロイド博士は、この謎の物体を調査するために、アメリカ合衆国から派遣されたのですが、この謎の物体をバックに記念撮影をしようとすると、突然、キーン!という音がして撮影させまいとするんですね。

無重力トイレの解説を読む、フロイド博士。こういうディテールのこだわりがものすごい作品です。

キーン!

この物体には、明らかになんらかの意思がある事がわかります。

そして、18ヶ月後。

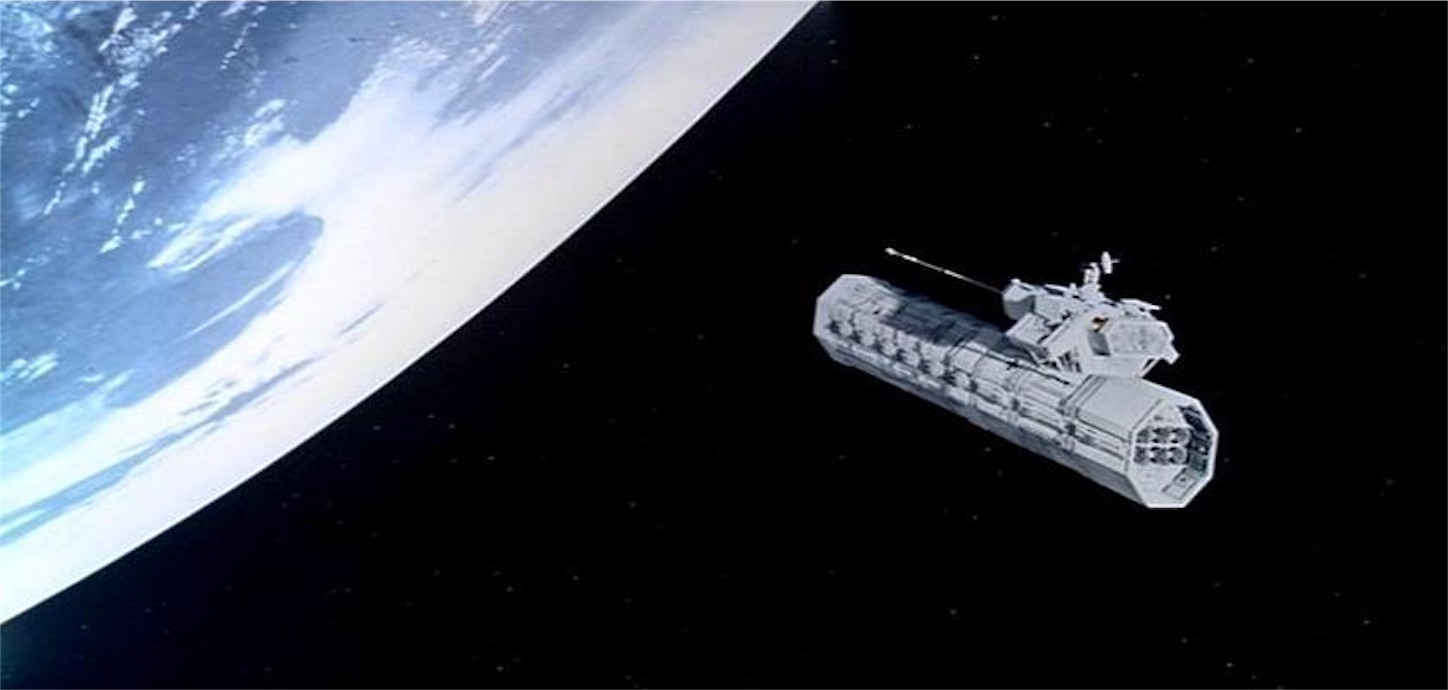

極秘命令を受けて木星を調査する宇宙船ディスカヴァリー号が地球から旅立ちます。

ディスカヴァリー号。

乗っているのは、デイヴィッド・ボーマン艦長と副長のフランク・プール、それ以外は現地での活動のための3名が冷凍睡眠しています。

ボーマン艦長(右)とプール副長(左)

木星調査という事で、ディスカヴァリー号は、木星に向かっているのですが、実は、その真の目的が、謎の物体が指し示す信号が真っ直ぐ木星を示しており、それが何を意味していのかの調査だったのでした。

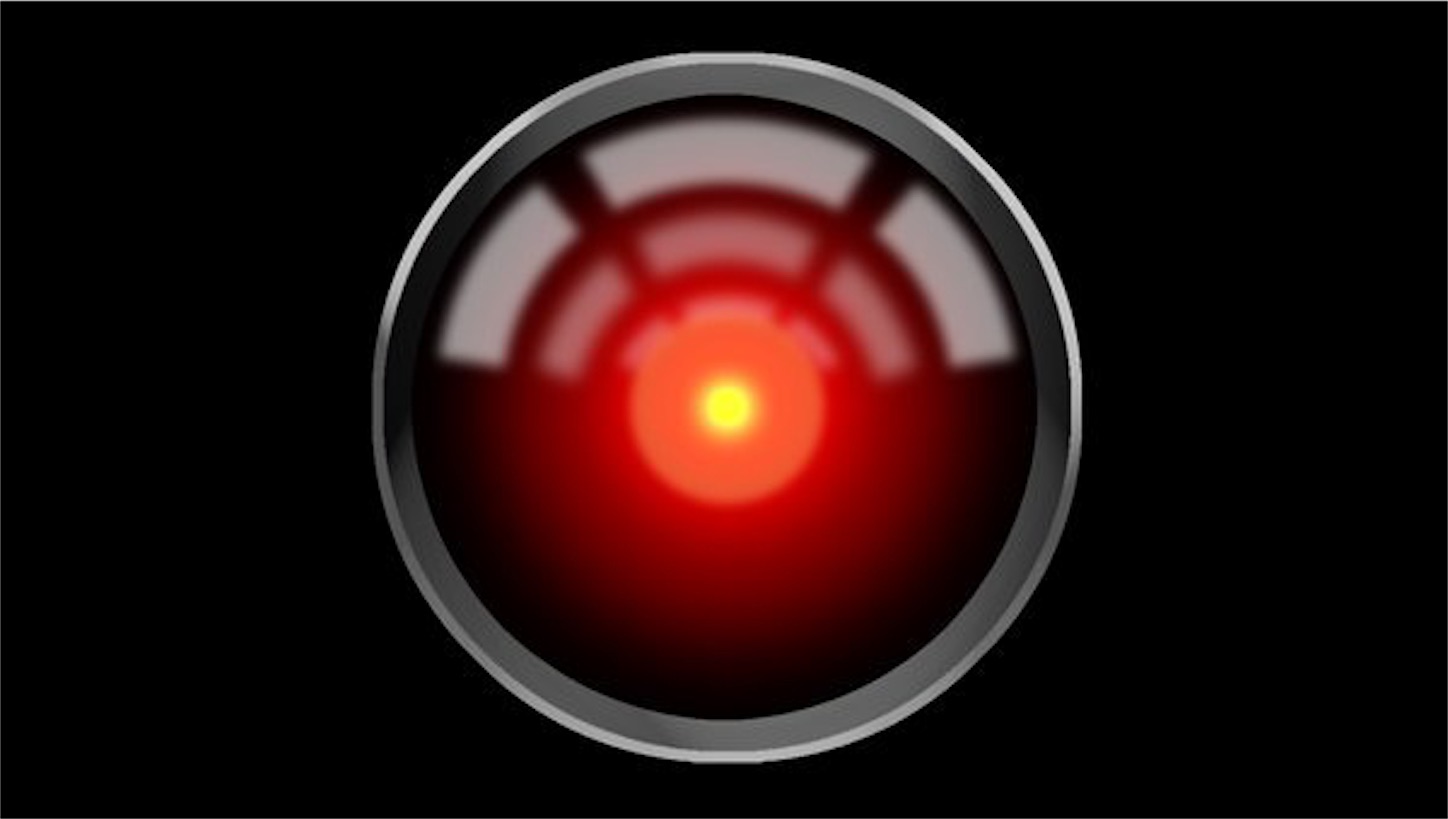

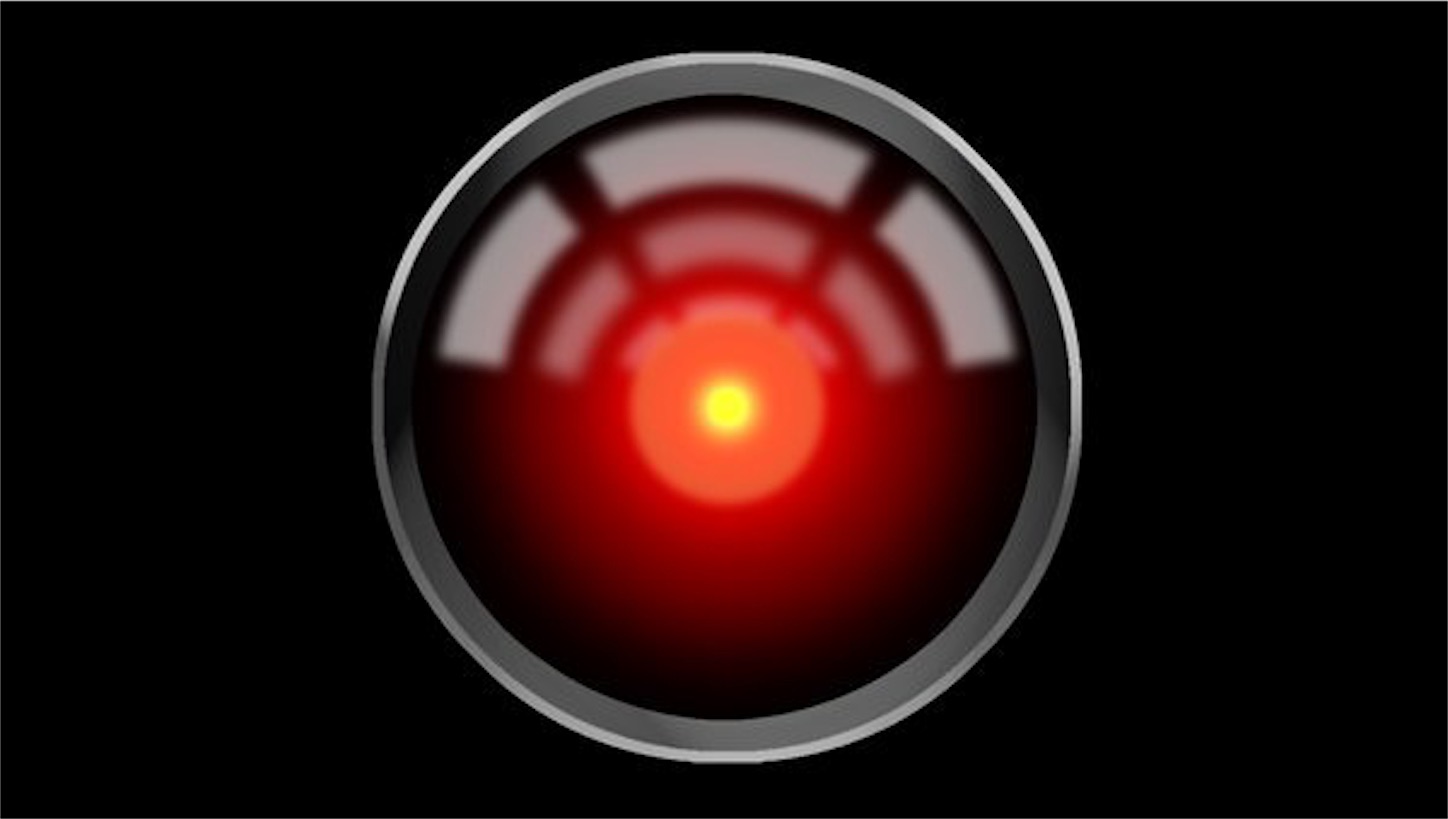

航行は優秀なAIである、HAL9000を搭載しており、順調だったのですが、HAL9000が「72時間後に故障する」という部品を調べてみると、なんの故障も見当たらなかった事から、ボーマンとプールは、HALに何らかの故障があるのでは?という疑問が生まれ、中枢回路を遮断して、宇宙船の制御だけをさせる事を決断しました。

HAL9000。

しかし、それを察知した(どうやって察知したのかはご覧ください)HALは、次々と船員を殺害していきます。

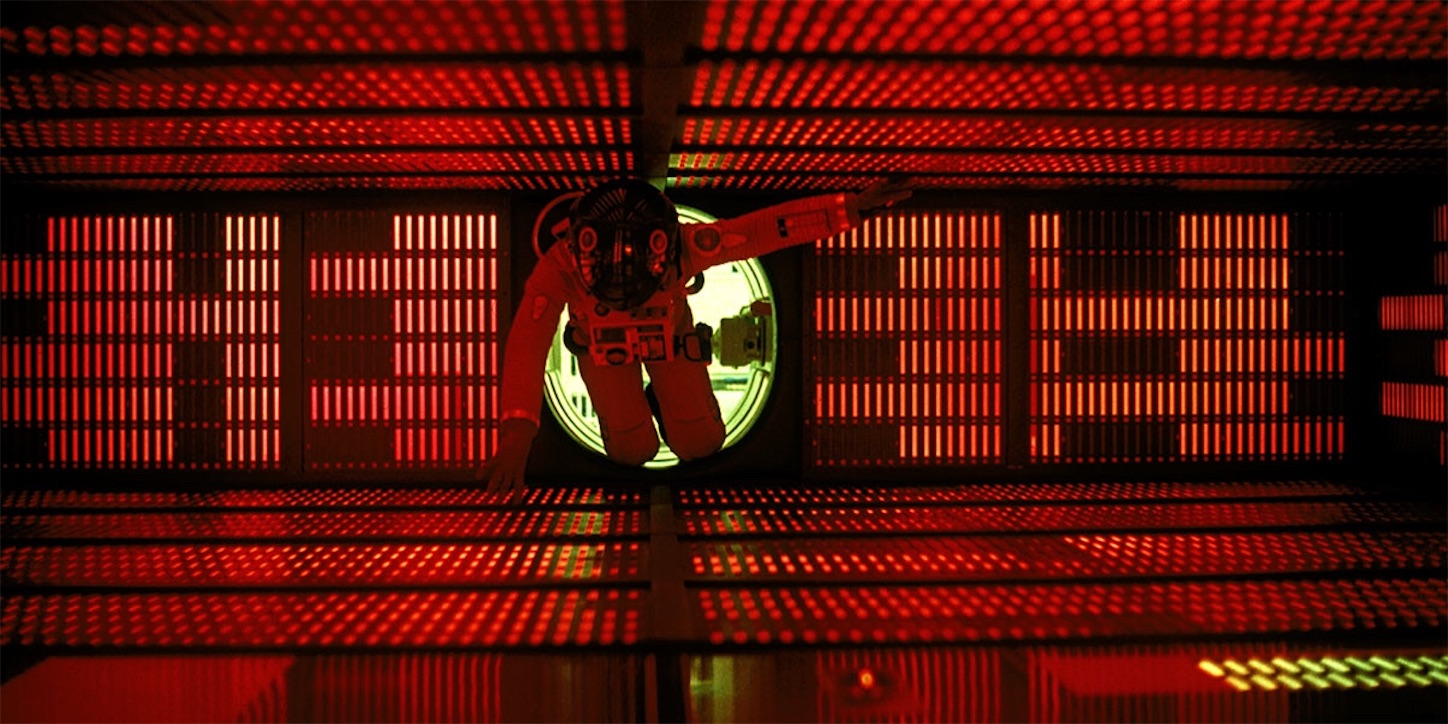

辛うじて生き残ったボーマン艦長は、HALの思考中枢を手動で停止させるのですが、この時HALが歌う「デイジー」がコレまた映画史に残る大傑作。

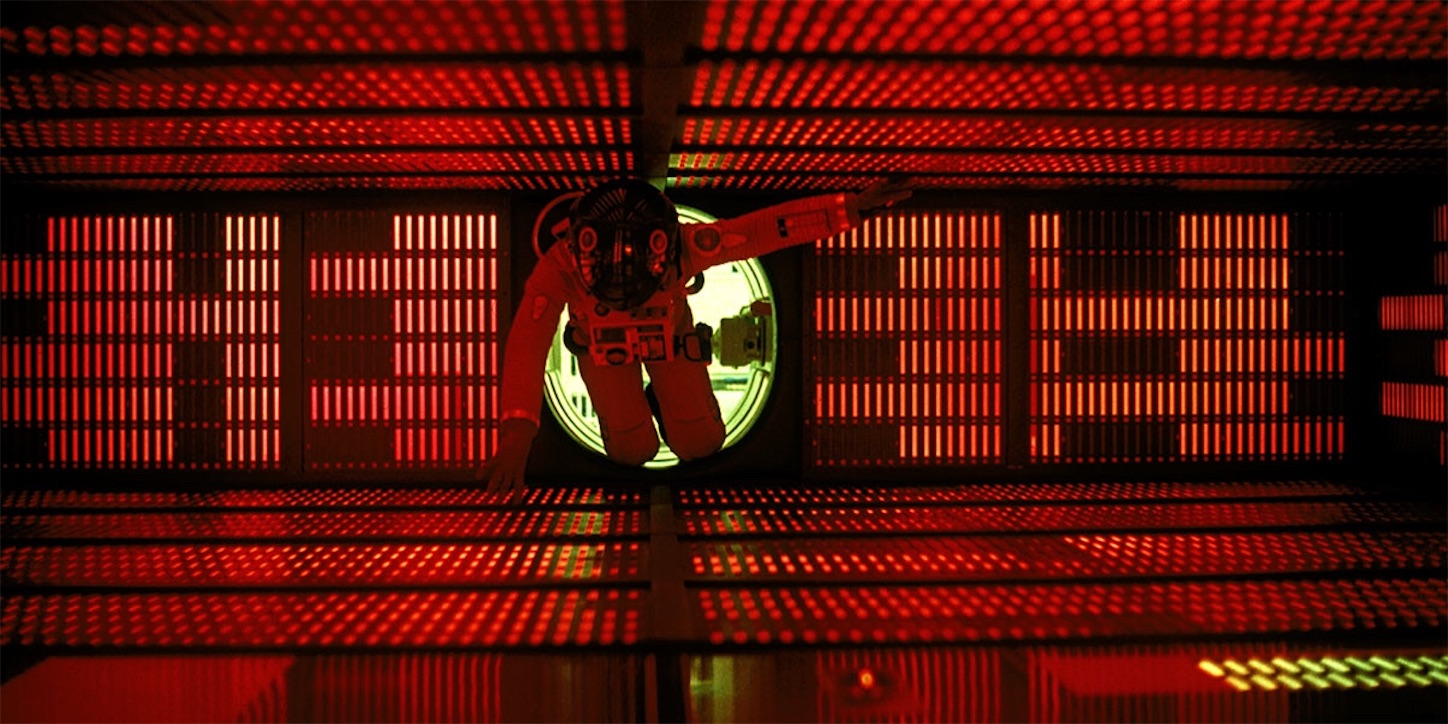

HALの中枢部。いろんな作品でパクられているのがわかります。

それを終えた時に、突然、フロイド博士によるVTRが自動的に再生され、先述の最高機密が明らかにされ、ボーマン艦長は初めて自分の真の任務を知る。というところまでが、第3部です。

上映では、第3部の途中で20分ほどインターミッションが入ります(昔のVHSはそれをカットしていて、そこも無残でした。。)。

さて。

本作をポカン。とさせてしまうのは、このとてもよくできたサスペンスを挟んでいる、原始時代と木星に到達してからの第4部です。

原始時代は、キューブリックの一貫した人間観が端的に表現されている部分で、謎の物体「モノリス」に接触する事で、猿とさほど違わないような生活をしていた人類が、道具を使うという知恵を発現するという事を、とても象徴的に表現しています。

「接触/覚醒」は富野由悠季の重要なテーマである。

しかも、その道具は、動物の骨であり、水を奪おうとする他のグループの類人猿を叩きのめすためのものであったと。

つまり、人間のこれまでの進歩を暴力の拡大の歴史。であると、かなりニヒリスティックに見ているんですね。

ですから、空中に放り投げた骨が、軍事衛星にパッと変わるのは、そういう事を端的に表現しているんでしょう。

しかし、「モノリス」は2001年になって、再び人類にメッセージを発してきたんですね。

そのメッセージが第4部なのです。

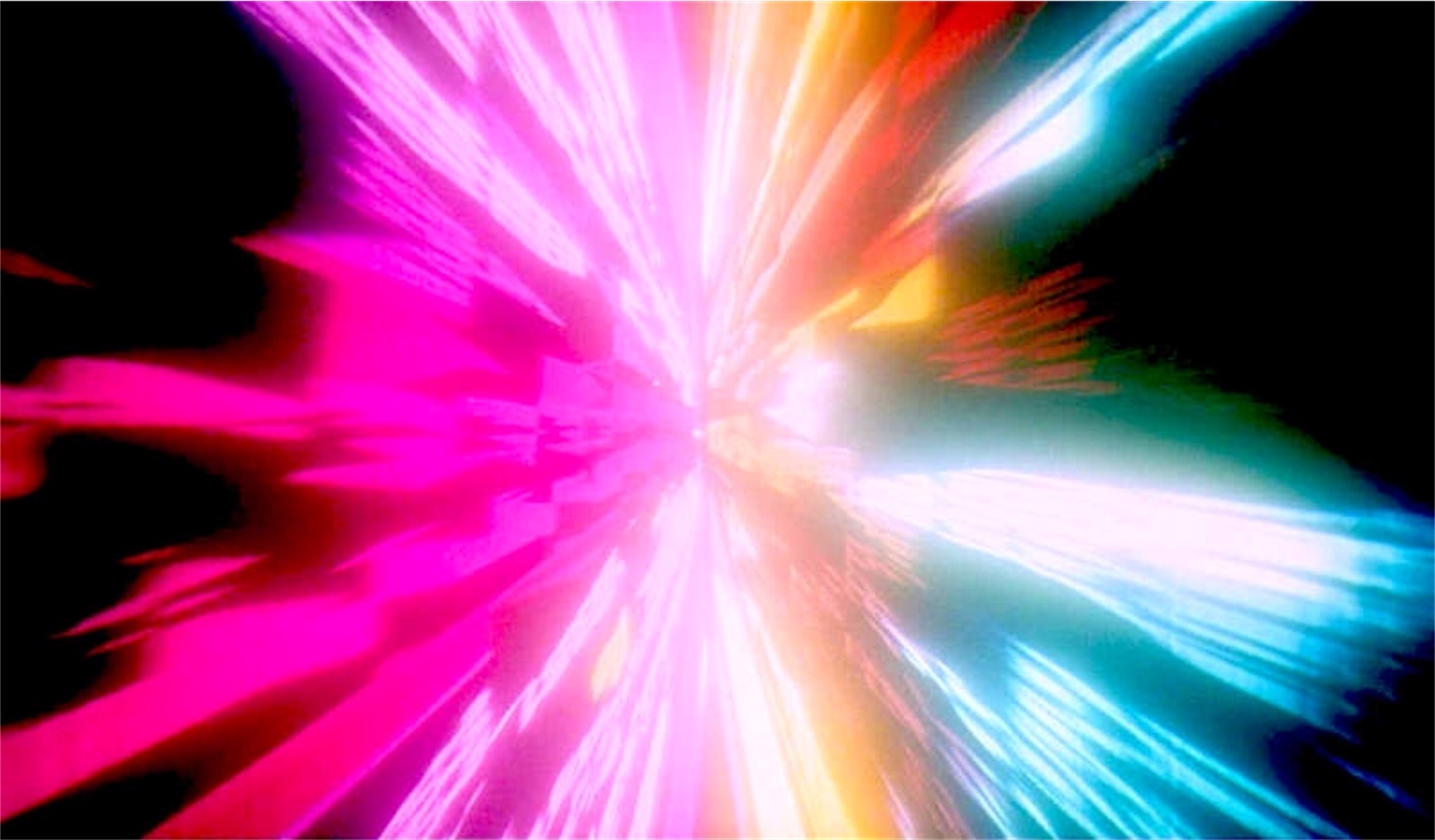

物語という形で明確に示さず、かなりサイケな映像の洪水と、最後の、『ツインピークス』のブラックロッジのような(私はリンチの着想に本作は影響与えていると思います)シーンに突然飛んでしまうのが、意味不明に感じるのだと思います。

第4部の映像は、「モノリス」がボーマン艦長に見せているものと考えるのが自然でしょう。

突然始まるサイケな映像の嵐!

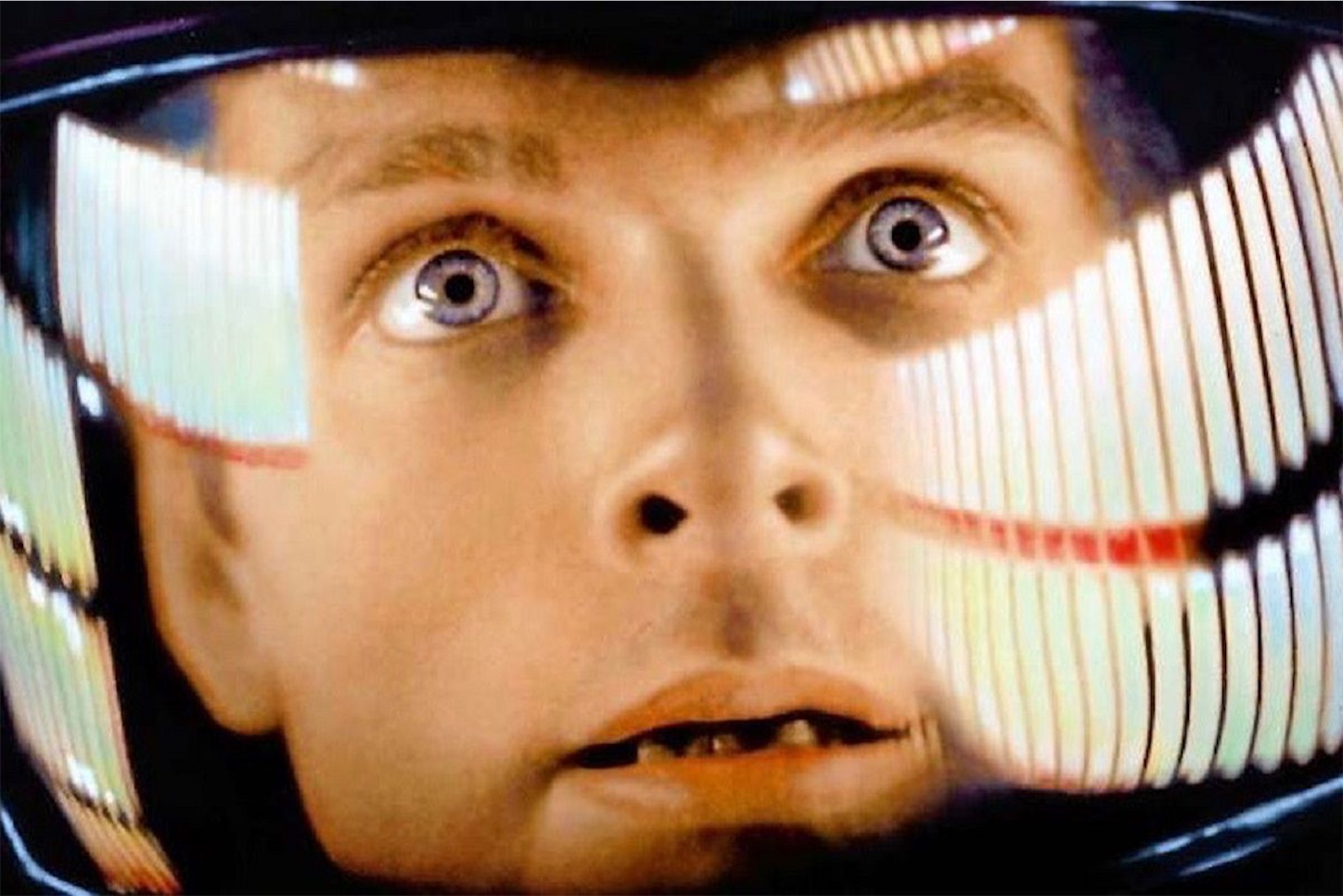

それは人間の理性をはるかに超えるものであるので、科学者である、ボーマン艦長はただただ恐れおののいていますが、彼が見せられたのは、宇宙の誕生の歴史であり、それがやがて太陽系、地球の誕生までのダイジェストだったのだと思います。

最後にボーマン艦長ががあの「部屋」で体験したのは、人間の一生という事でしょう。

そして、「部屋」。デイヴィッド・リンチはかなり影響うけたのでは。

科学の力で木星にまで到達できるようになった人類が再び数百万年ぶりに「モノリス」に接触し、ボーマン艦長は、なんと、転生してしまいます。

ボーマン艦長は、進化した人類として地球に帰還してきて、「モノリス」から受け取ったであろう、メッセージを伝えようとするところで、映画は終わってしまいます。

こうして、文章にしてしまうと、とてつもなくシンプルな事を描いている作品なのですけども、本作が20世紀の金字塔たり得ているのは、その圧倒的な映像の力ですね。

1968年。というと、もう50年も前に上映された作品なのにもかかわらず、映像の力強さが全く落ちていない。

無重力という状態がどういう事なのかを執拗なまでに表現しています。

SF映画というのは、20年経つと、後の技術革新によって、あっちゃー、コレは流石にもうキツイわー。となってくるのもなのですが(CGはそれを加速させている気がします)、キューブリックの異常なまでにこだわりぬいた執念とも言える映像は、今もって乗り越えられない巨大な壁ですね。

パンナムのロゴが眩しい!

デザインが余りにも素晴らしい!

本作の撮影は、もう散々トリックがバレバレになっているんですが、それをわかっていても驚いてしまいます。

また、宇宙空間に人間が放出される事の恐怖の描き方は本作の白眉の一つであり、呼吸音と宇宙の計器の音のみで表現された宇宙空間の表現は、「美しき青きドナウ」が流れる中を、宇宙船がゆったりと航行するシーンとちょうど対をなしています。

こうした、キューブリックが徹底的にこだわりぬいた映像、そして、音楽および音曲効果をフルに使って表現された作品であるがゆえに、映画館で見ることでしか、理解がしにくい作品になってしまった。という問題があるのですが。

この構図の見事さはキューブリックならではです。

キューブリック作品は、根底に「人間不信」があると思うのですが、本作は脚本に、原作者が入っているためか、いつもの黒い終わり方ではなく、とても希望に満ちた終わりかたになっているのも、本作が頭一つ抜ける存在になった要因なのではないかと思います?

ともかく、あらゆるリクツが吹っ飛んでしまう、圧倒的な映像の力を是非とも劇場てご堪能ください。

超人類となったボーマン艦長が人類に伝えるメッセージとは?